Nourrir les luttes sociales

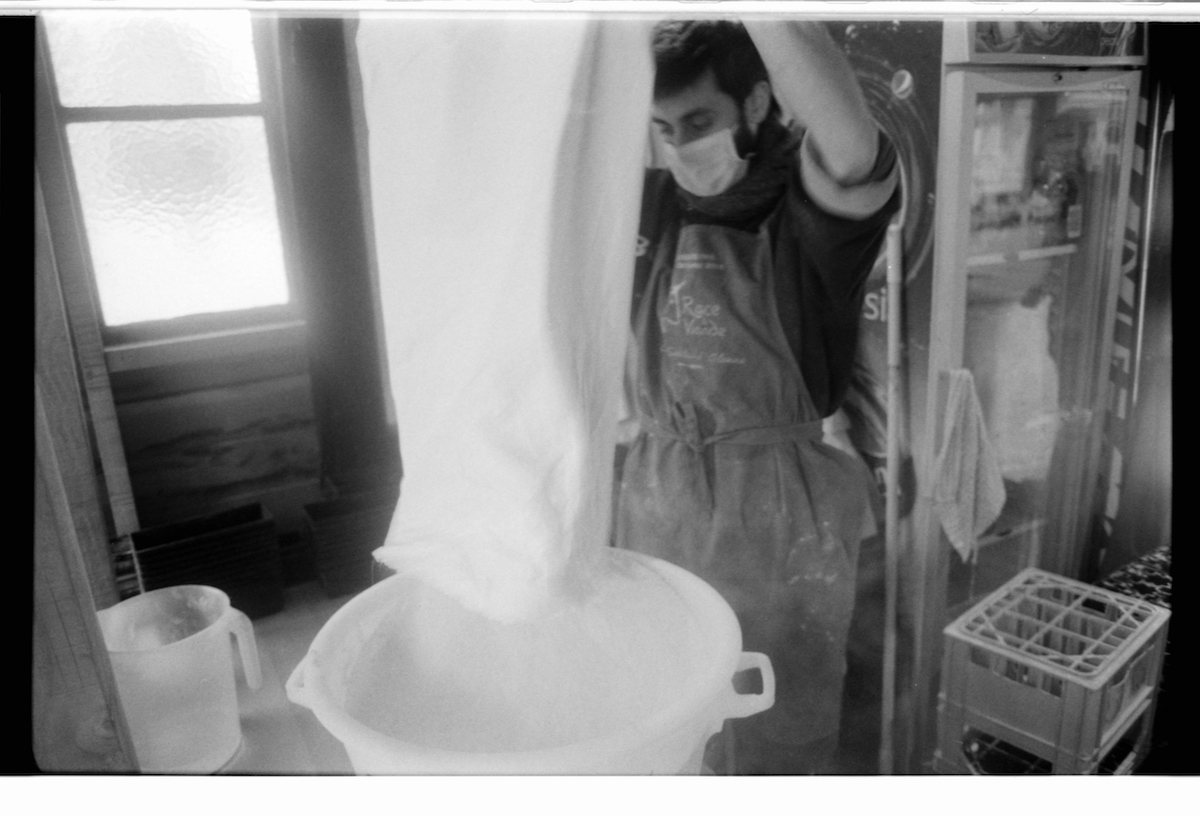

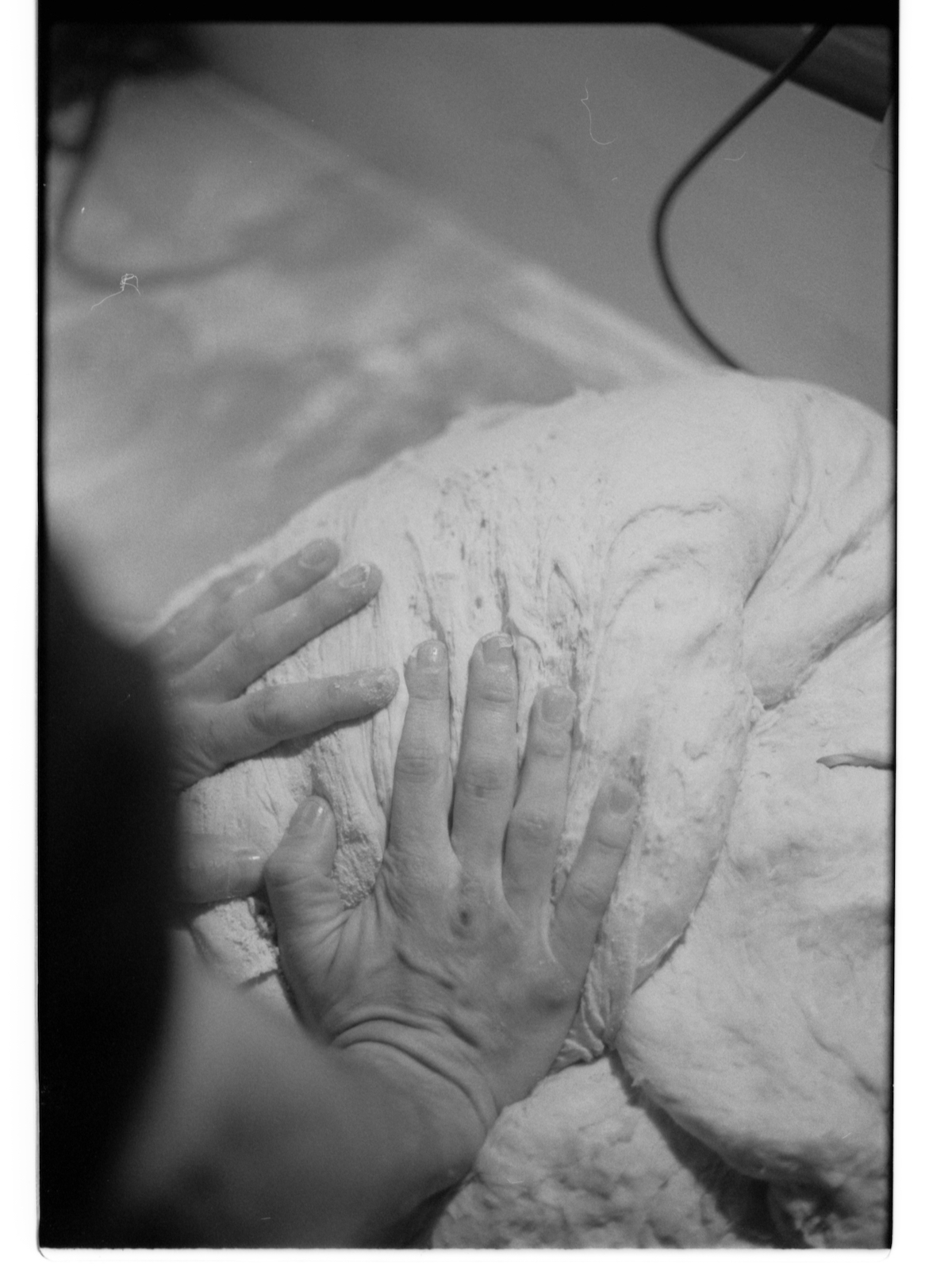

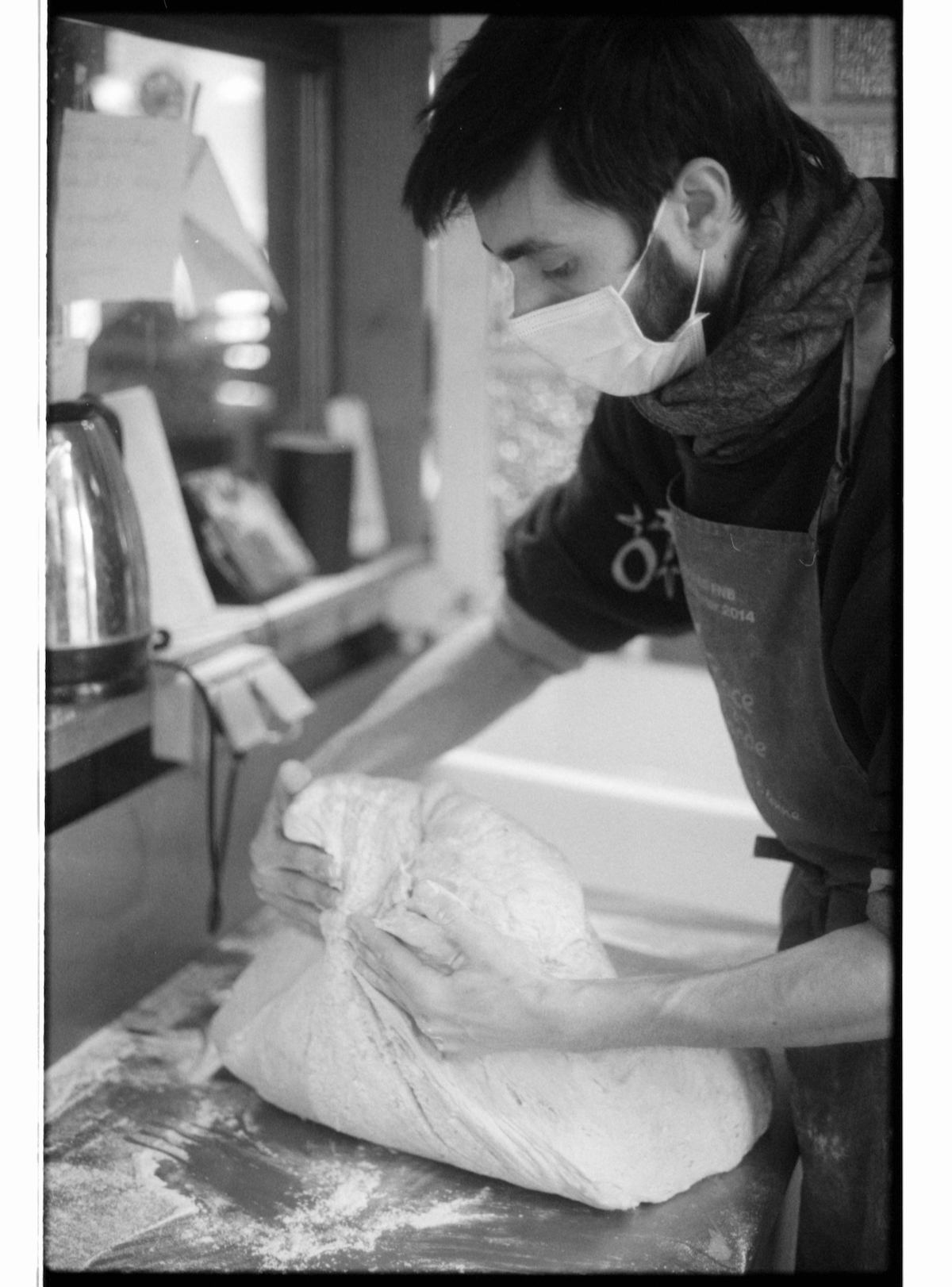

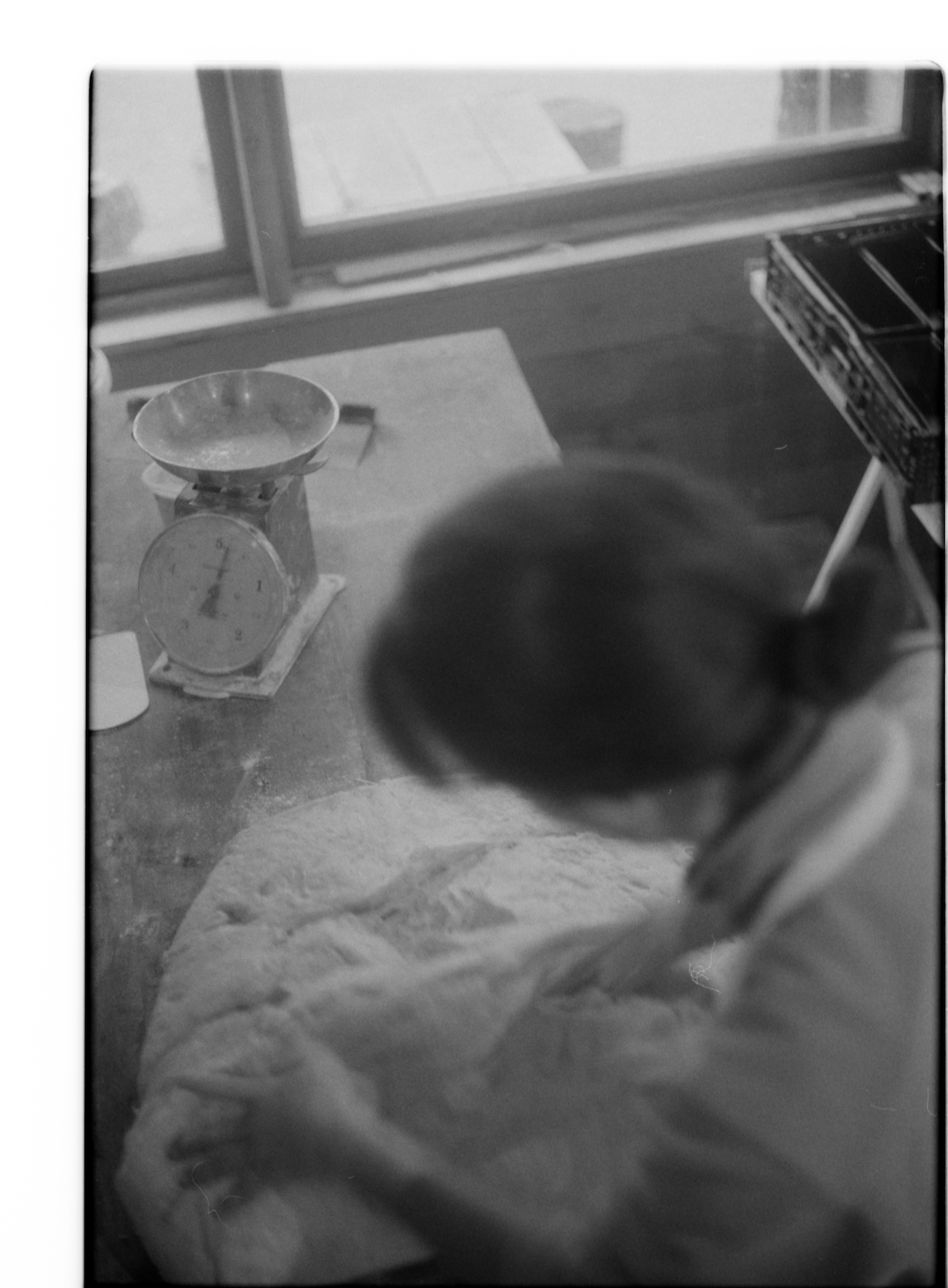

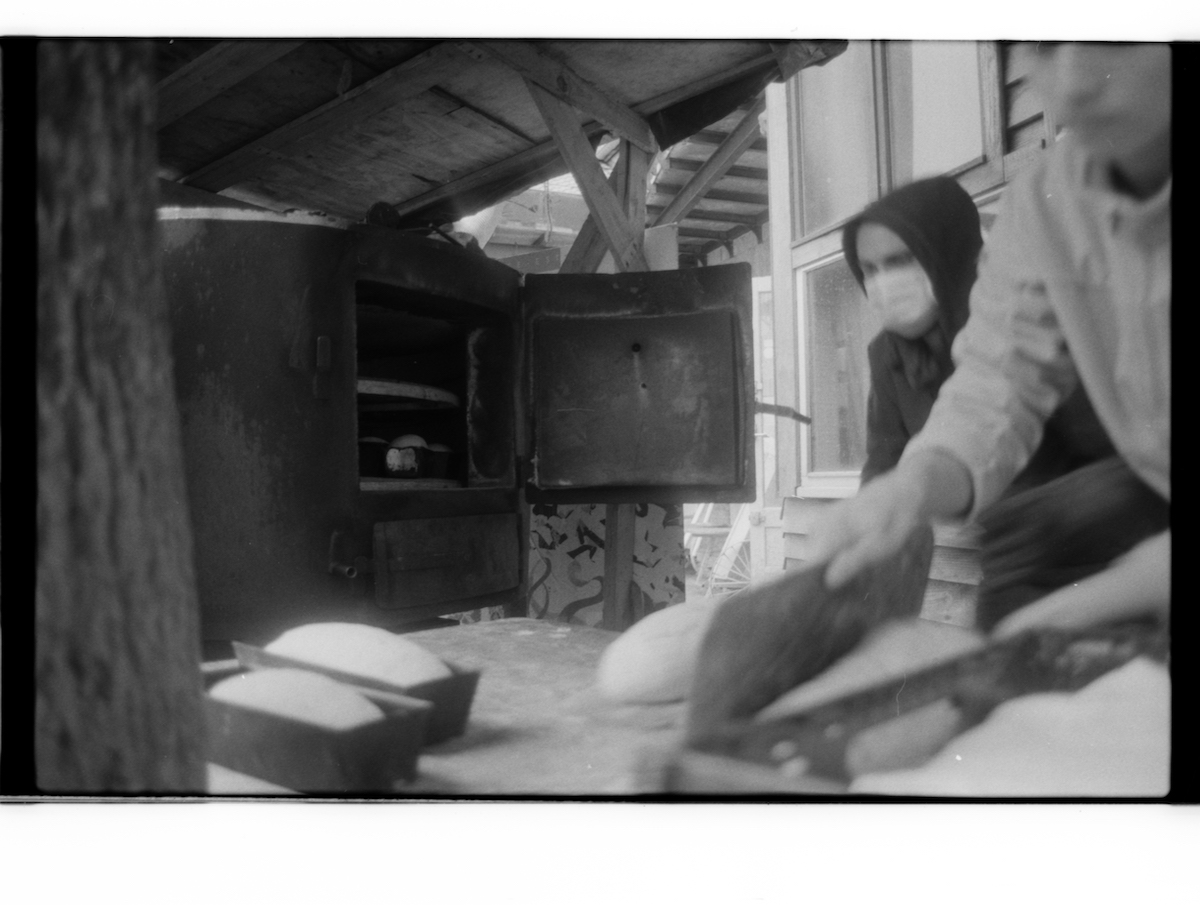

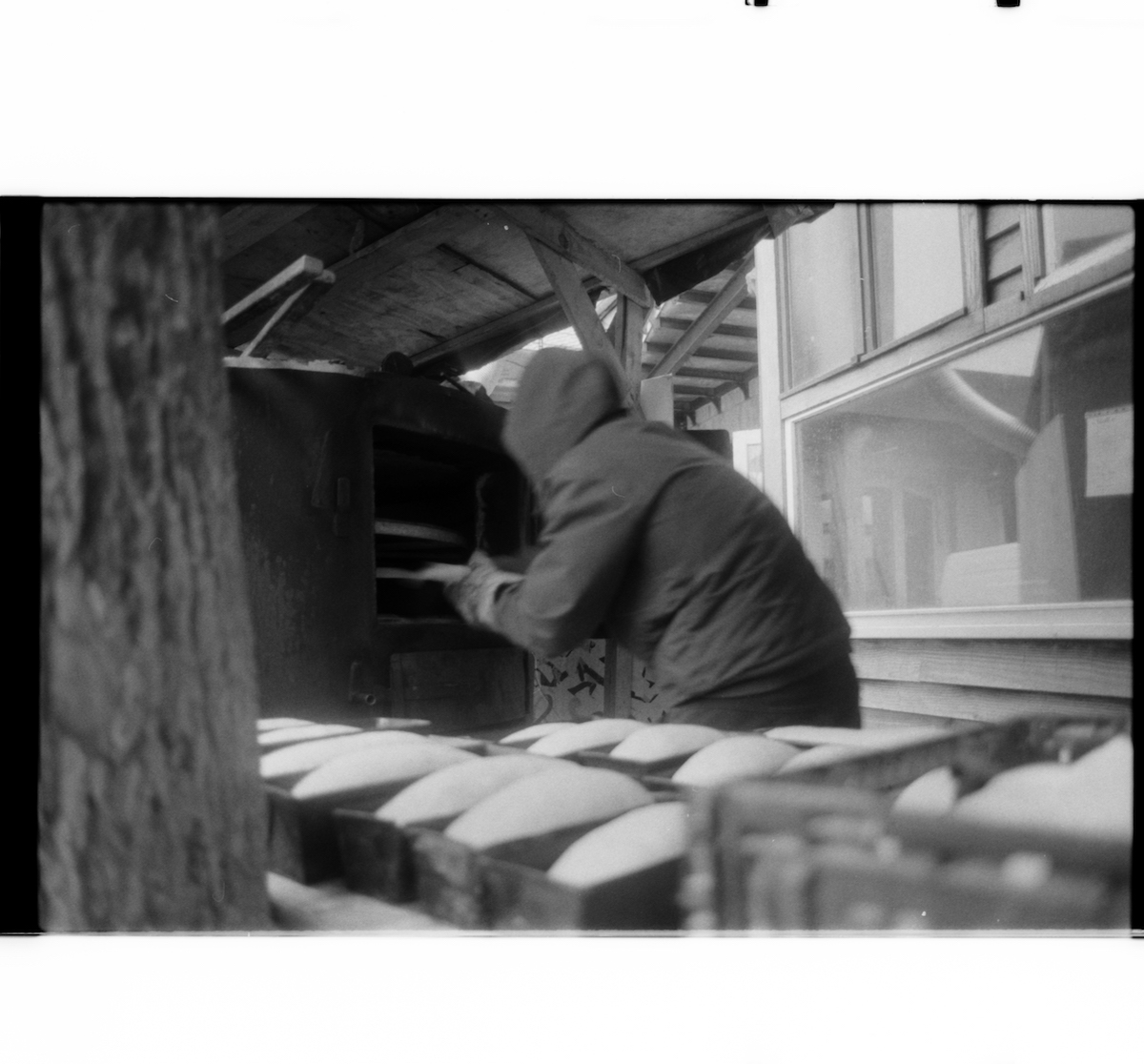

Au sein d’un fournil improvisé dans la cuisine du bar, Yann* façonne les morceaux de pâte à pain taillés par Marion, et qu’Andrea* avait préalablement mis à reposer. Les trente morceaux découpés rempliront autant de moules rectangulaires en tôle huilés. « Inutile de grigner la pâte [entailler pour faciliter la cuisson, NDLR] », lance Yann, désormais attelé à surveiller la température du four, alimenté par du bois de récupération. Installé dans la cour du Channel à Calais, un lieu artistique – entre théâtre, libraire, restaurant – situé dans les anciens abattoirs de la ville, le four mettra plus de trois heures à atteindre les 240°C espérés.

Ce mardi de janvier, la petite équipe produira 60 kilos de pain. La fournée sera récupérée par le Secours catholique et distribuée le lendemain aux migrant·es de Calais. « On s’est engagé·es à leur fournir du pain trois fois par semaine. En échange, l’association finance une partie du projet », développe Yann, à l’origine de cette initiative solidaire à Calais. Ce trentenaire qui porte une petite queue de cheval fait partie de l’Internationale boulangère mobilisée (IBM), un collectif informel de boulanger·es militant·es créé en février 2018, au lendemain de l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes par le gouvernement français – les créateurs de l’initiative avaient pris part à la ZAD. Le but ? Constituer un réseau de boulanger·es mobiles pour coordonner des actions de solidarité. Depuis, au gré des envies de chacun·e, ses membres rejoignent des mobilisations sociales pour lesquelles ils produisent du pain, aidé·es par les fours mobiles de certain·es, construits selon les plans de l’Atelier Paysan, une coopérative d’auto-construction.

Dans le fournil calaisien, Andrea, Yann et Marion travaillent la pâte grâce aux dons des membres du réseau : farine, ustensiles, moules, etc. Le trio le fera pendant quelques semaines avant de passer le relai à d’autres. Le premier, « militant à plein temps », est un membre rennais, co-fondateur du réseau IBM, et possède son propre four mobile, Pâte à Tract. Le deuxième est un ingénieur de formation qui vit désormais au RSA, comme Andrea. Désormais « nomade », une première carrière étudiante et professionnelle l’avait conduit à travailler à La Défense en costard-cravate. « J’ai arrêté de croire qu’il était possible de changer les choses de l’intérieur », explique-t-il. Enfin, l’Iséroise Marion, 21 ans, à la différence des deux autres, souhaite passer son CAP Boulanger « en candidat libre » après plusieurs stages dans le secteur. D’ailleurs, chaque année, le réseau organise des formations autogérées pour celles et ceux qui, comme elle, souhaitent obtenir un diplôme officiel, obligatoire pour lancer sa structure.

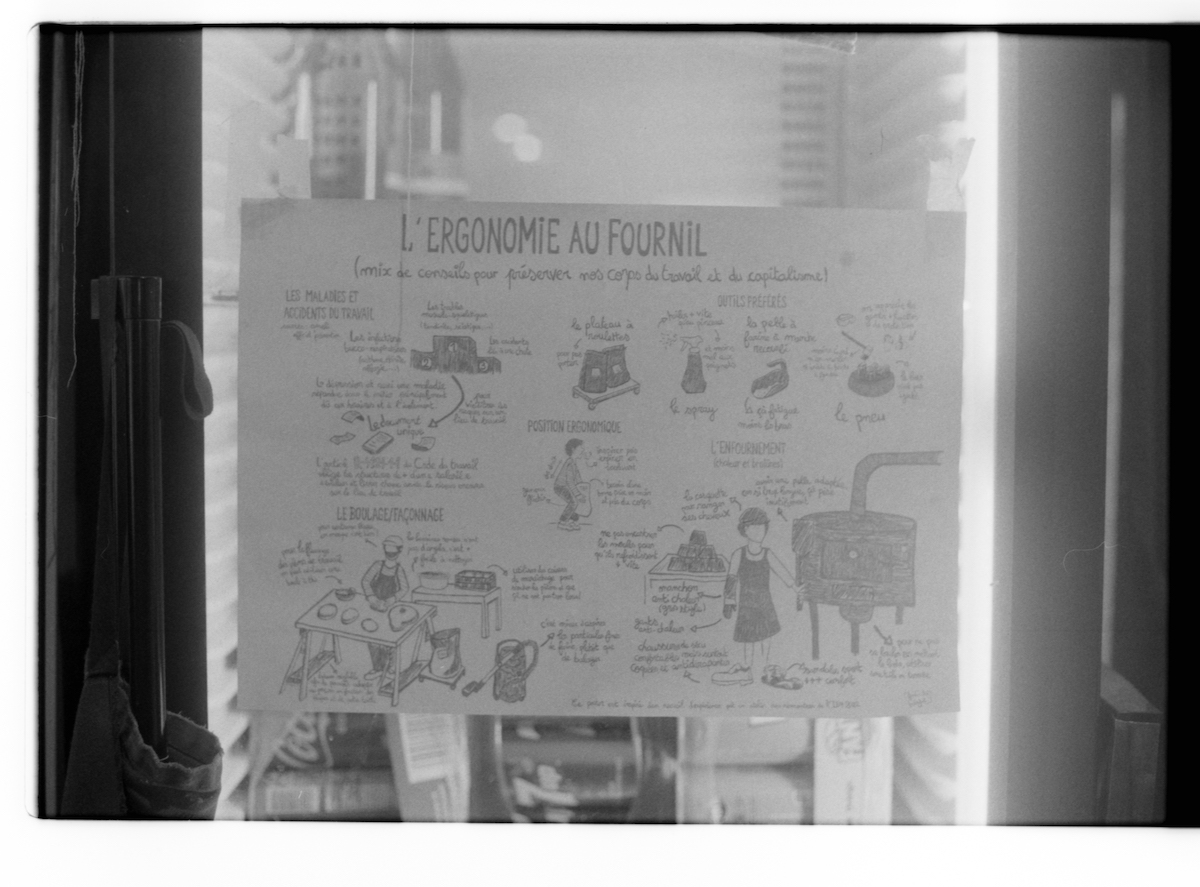

Tous les trois diffusent un savoir-faire artisanal et politique. Car si cet aliment du quotidien attire la sympathie des Français·es, ses conditions de production restent largement méconnues. Pourtant, au sein même de boulangeries dites « artisanales », elles échappent rarement à une logique industrielle basée sur l’achat de machines coûteuses remboursées au prix d’une course à la rentabilité. À Calais, seuls les bras travaillent le levain. Ce mélange de farine et d’eau qui a fermenté permet de s’affranchir de la levure pour faire lever la pâte. Plus digeste, il permet de produire un pain plus nourrissant qui se conserve mieux.

La production plaît beaucoup aux spectateurs et spectatrices du Channel à qui l’initiative propose, un jour dans la semaine, une vente à prix libre – en moyenne, un pain comme le leur se vend 6 euros le kilo. En revanche, lors des distributions dans les camps de migrant·es, leurs fournées n’ont pas toujours été choisies. « Les exilé·es n’aiment pas notre pain, reconnaissent Andrea et Yann. Au départ, les bénévoles du Secours catholique nous le cachaient pour ne pas nous vexer. »

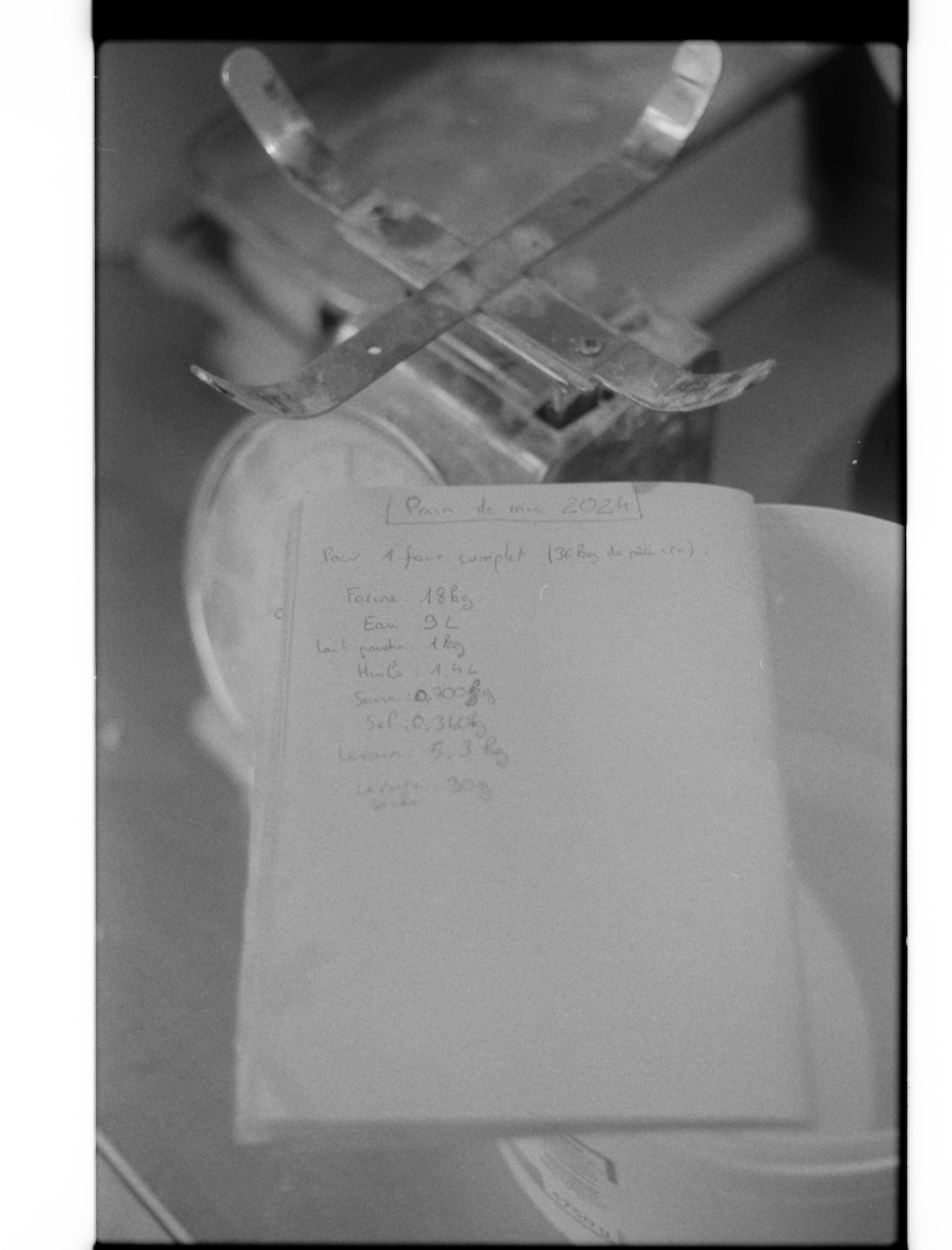

Les deux hommes se souviennent en rigolant de la phrase d’un réfugié afghan, repoussé par l’aspect compact de leur production : « Avec votre pain, on construit des maisons chez nous. » Leur recette subit aussi la concurrence des baguettes, récupérées dans les supermarchés environnants et distribuées par les nombreuses associations de solidarité. Alors les boulanger·es se sont adapté·es, avec succès, en créant une sorte de pain de mie brioché avec du sucre, de l’huile et du lait, désormais consommée.

Au fil de leurs fournées et de leurs rencontres, l’équipe a tenté de partager son savoir-faire avec les réfugié·es, mais seulement deux d’entre eux sont venus au fournil depuis début janvier. « Ça marche plus ou moins bien car leur objectif est de traverser la Manche avant tout. C’est difficile de nouer des relations privilégiées », regrette Yann. Bénévole pour l’association Utopia 56 à Calais pendant quelques mois, il souhaitait monter un programme d’entraide qui ne répète pas les rapports « professionnels » entre les bénévoles et les exilé·es. « Le but de l’initiative est de produire du pain, certes, mais aussi de s’intéresser à ce qu’il se passe à la frontière », rappelle le militant, qui assiste parfois aux audiences publiques du Centre de rétention administrative (CRA) de Coquelles, à quelques kilomètres de là.

Étalée de novembre à février, la présence de l’IBM à Calais est l’une des actions les plus importantes du mouvement, avec celle qui avait été menée lors du week-end de manifestations contre la méga-bassine de Sainte-Soline en mars dernier : une tonne de pain et 25 000 parts de gâteaux avaient été produits.

Le 10 février 2024, l’IBM organise sa réunion annuelle à Paris, au Shakirail.

*Les prénoms ont été modifiés pour protéger leur identité.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.