Les lettres de suicide sont des œuvres littéraires à part entière

C’est dans un bar punk de Kreuzberg, entre la Sprée et le Landwehrkanal, que je rencontre Vincent Platini en avril 2023. L’universitaire français, qui a gardé le look de ses années skinhead, est une vieille connaissance de mon pote qui fête son anniversaire ce soir-là. Entre une tote oma – spécialité locale à base de bouillie de boudin noir évoquant la merde ou le cadavre en décomposition, d’où le nom – et une grosse bière teutonne, on parle littérature.

Du temps de mes études, j’avais travaillé sur le nazisme et la littérature des limites : inceste, expériences sado-maso, etc. Lui, avec son doctorat en littérature comparée, avait écrit sur le polar sous le troisième Reich (Krimi : une anthologie du récit policier sous le Troisième Reich), traduit un essai sur la drogue et le nazisme (L’extase totale : le IIIe Reich, les Allemands et la drogue) et s’apprêtait à sortir un livre sur les lettres de suicide (Écrits fantômes : Lettres de Suicide (1700 – 1948)). C’est à l’occasion de cette sortie que je l’ai rencontré.

VICE : Qu’est ce qui fait qu’on se réveille un matin en se disant : « Je vais écrire un livre sur les lettres de suicide » ? Vincent Platini : Ce genre de projet, ça se décide pas en se levant un beau matin. Ça se mûrit comme un panaris. Une copine m’a rappelé que j’en parlais déjà il y une dizaine d’années. Parmi les éléments moteurs, je pourrais évoquer le souvenir des Lettres persanes [de Montesquieu, NDLR] : le dernier message est une lettre de suicide qui fait voler en éclats le mensonge du roman. Un personnage qui se taisait jusque-là prend soudain la parole et, en quelques lignes, c’est tout l’édifice qui s’écroule. J’aime ce genre de détonation, l’écriture à coup de flingue.

Mais, plus encore, ce qui m’a intéressé, c’est que les lettres de suicide sont des objets quotidiens – on en écrit tous les jours, tout le monde sait plus ou moins à quoi ça ressemble – et cependant on refuse de les voir. Quasiment aucune étude dessus. On les considère pas comme de la littérature et, même après la sortie du bouquin, beaucoup de gens détournent le regard. Toi-même, tu poserais pas cette question si j’avais pondu une énième thèse sur Proust – entreprise pourtant autrement plus hasardeuse. C’est quoi le problème avec le suicide, pour qu’on refuse à ce point de lire ces lettres ? Bref, comme pour mon travail sur les polars du IIIe Reich, j’ai été attiré par un objet flagrant mais occulté.

**Pourquoi avoir choisi la période 1700 - 1948 pour ton corpus ?

**On a été plusieurs à décider : moi et les archives. Y’a en outre des raisons pratiques, méthodologiques et éthiques. J’ai opté pour une étude sur 250 ans pour montrer les changements du rapport à la mort et à l’écriture. Y’a pas une essence de la lettre de suicide, mais d’incessantes transformations formelles. Ensuite, il fallait retrouver des lettres de première main, si je puis dire. Si on écrit depuis des siècles pour dire qu’on se tue, j’ai trouvé aucune lettre dans les archives avant 1700 – même si elles doivent exister quelque part. De toute façon, c’était suffisamment de boulot de les dégoter sur cette période, entre les différents fonds de la justice criminelle, des commissariats de police, des journaux.

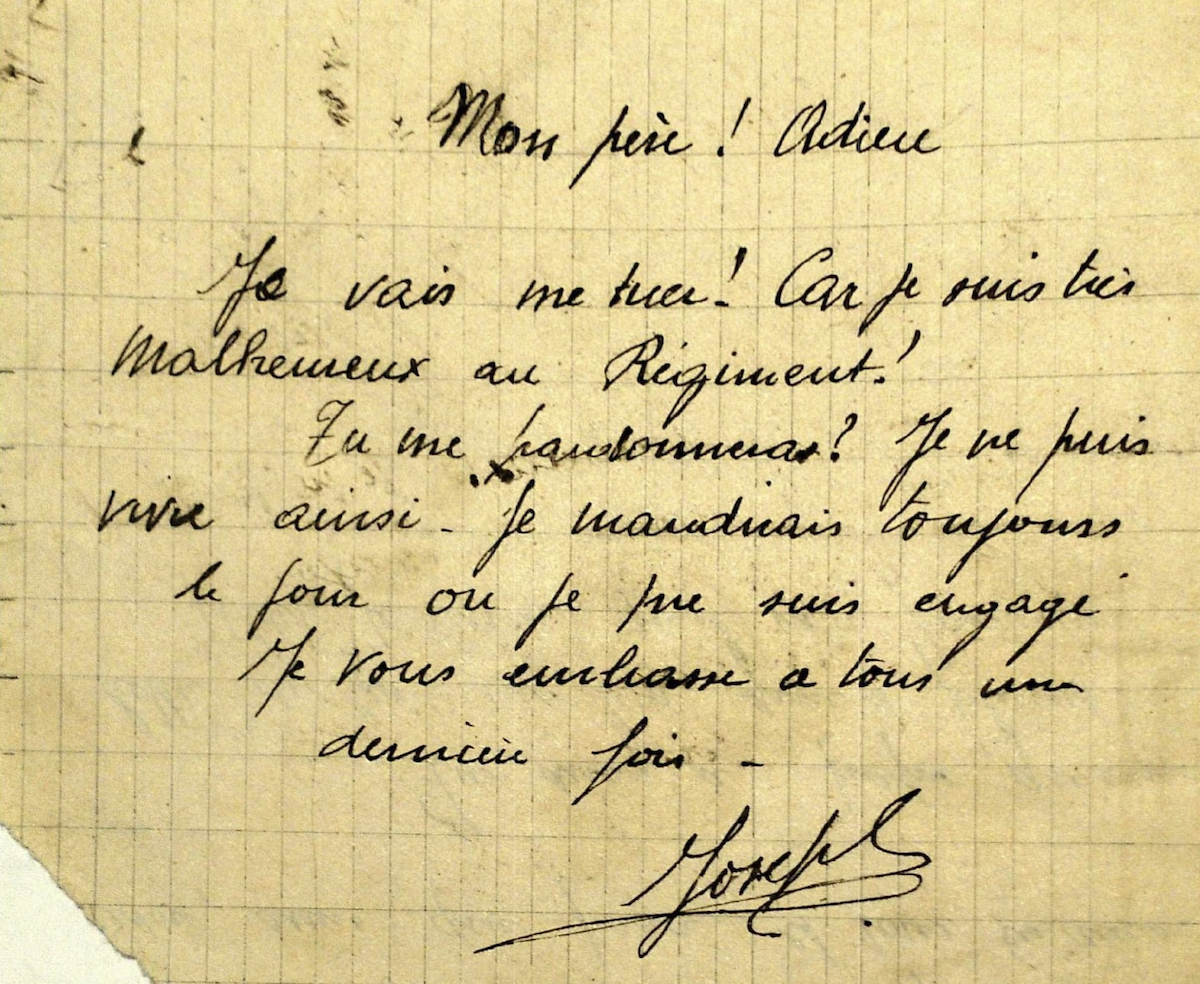

En revanche, au milieu du 20e siècle, elles sont rassemblées dans les « affaires classées sans suite » et leur nombre explose : plusieurs centaines chaque année rien que pour la ville de Paris. J’allais me noyer. Fallait donc s’arrêter en 1948. Enfin, il s’agissait de garder une distance avec les suicidé·es. Il était hors de question de blesser des proches qui vivent encore et dans l’ensemble, je voulais traiter ces lettres avec tout le respect possible, je voulais surtout pas faire un cabinet de curiosités. Prendre 75 ans de recul semblait suffisant. Et puis, incidemment, c’est aussi le laps de temps pour que tombent les droits d’auteur. Or, je considère ces pièces comme des œuvres littéraires à part entière.

**Le livre se divise en dix sous-ensembles…

**Il y avait plusieurs écueils à éviter. Je voulais faire ni un ouvrage d’historien ni de sociologue, et encore moins de médecin. Autrement dit, pas de classement selon des périodes historiques ou le profil des suicidé·es ou, pire, selon le motif supposé de leur acte. Je devais faire entendre leurs voix pour elles-mêmes. J’ai donc choisi de les agencer selon le type de scripteurs ou scriptrice qu’elles donnaient à voir, comment les suicidé·es se déterminaient et se représentaient : comme des sujets amoureux, ou politiques, ou malades, etc. – sachant que bien souvent, on se détermine contre quelque chose : la tyrannie, la famille…

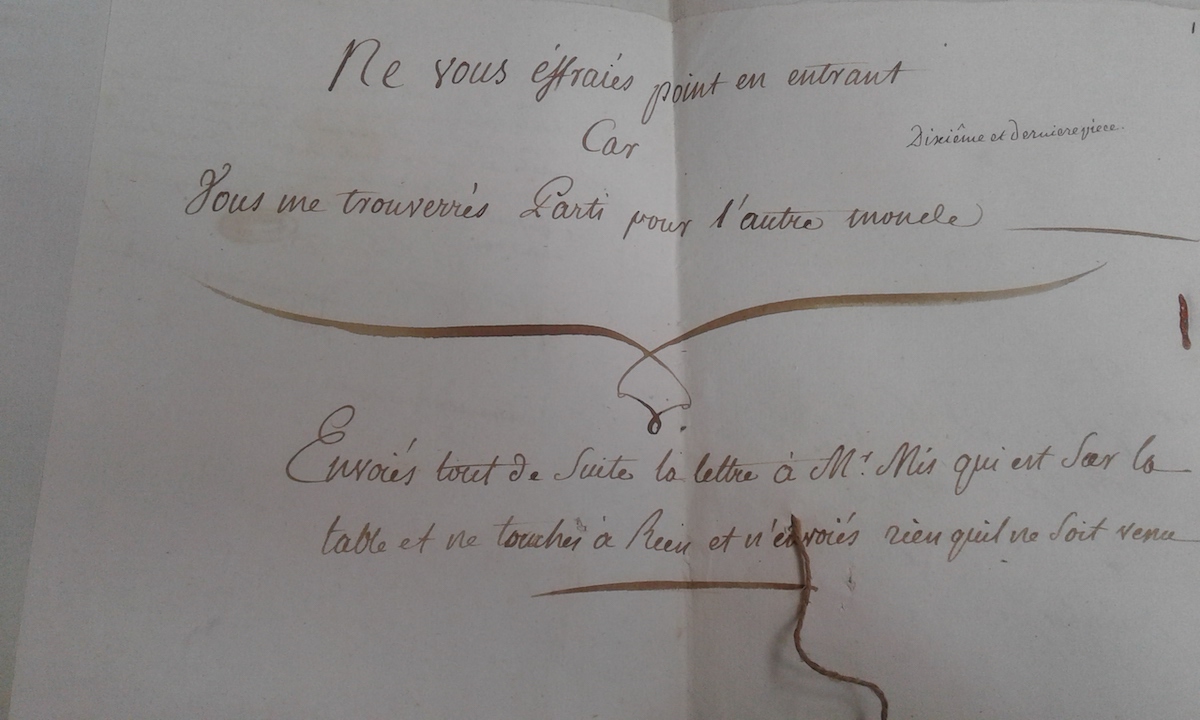

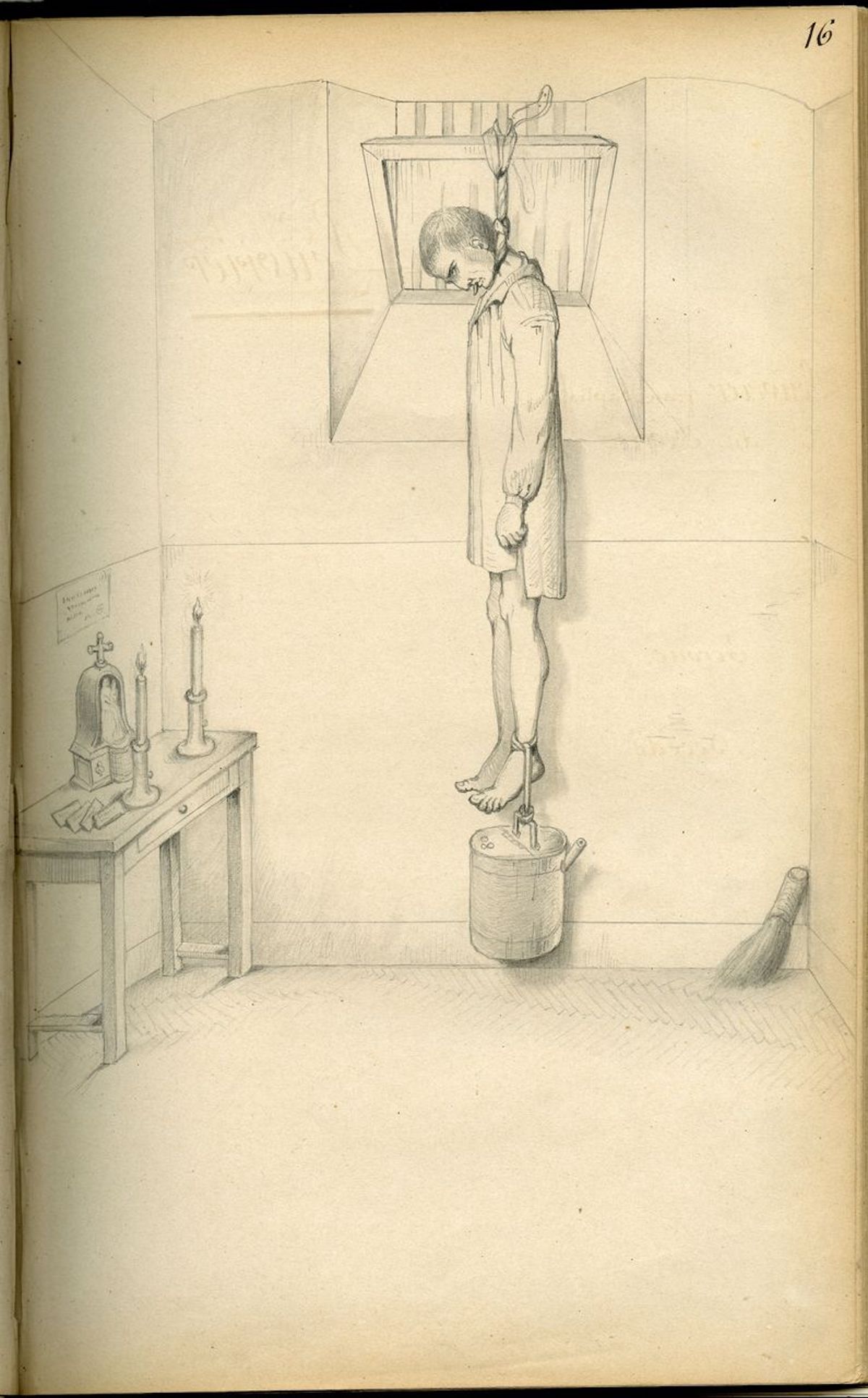

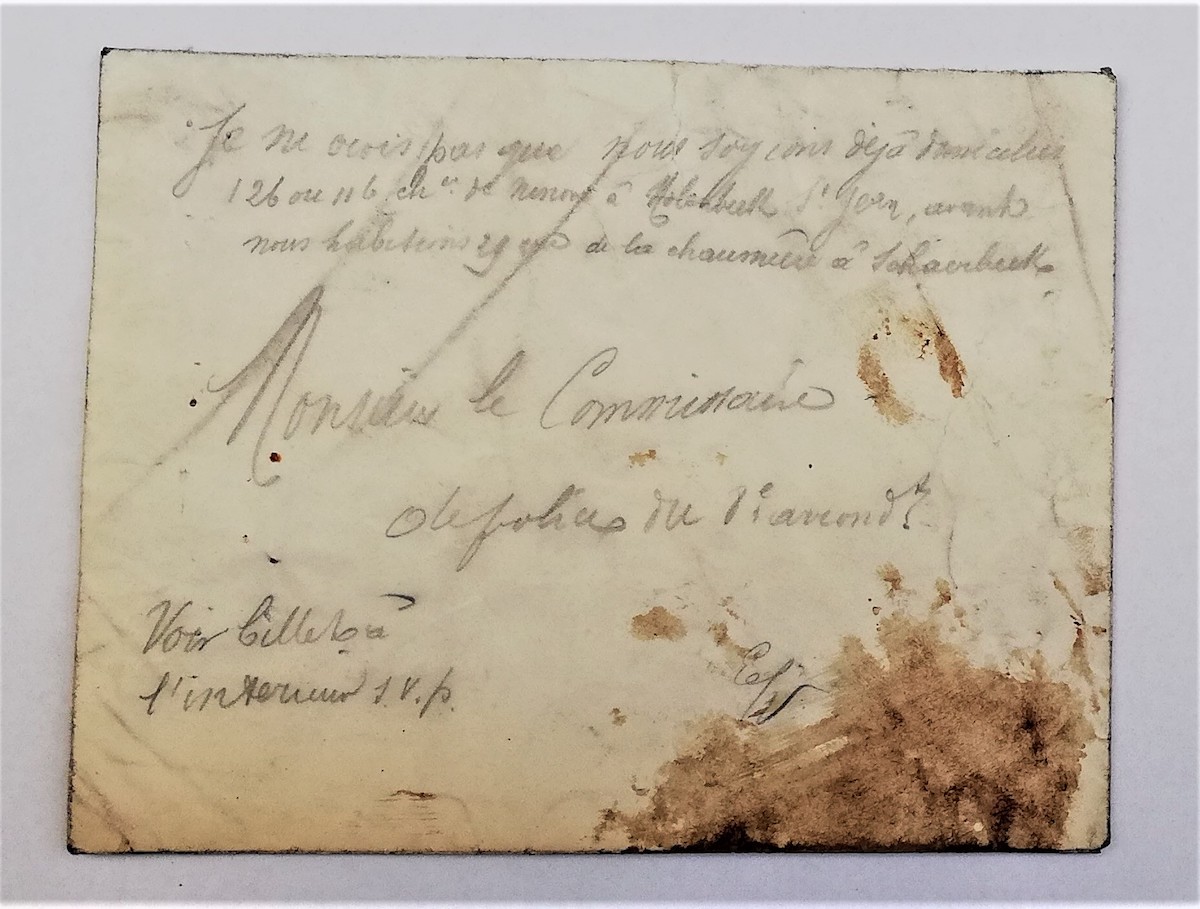

Ces parties, je les ai nommées des « cercles ». Les chapitres auraient été clos, tandis que les cercles se croisent : un suicide peut être à la fois amoureux et politique. À l’intérieur de chaque cercle, j’ai inséré des « bulles » qui font un gros plan sur des documents qui ne sont pas forcément des lettres mais qui révèlent quelque chose du rapport au suicide à une certaine époque. J’ai trouvé par exemple l’Album des suicides d’un pharmacien au 19e siècle, qui dessinait à la main les cadavres retrouvés dans les cellules d’une prison. Enfin, j’ai ajouté une postface où j’explique mes choix, l’histoire et les problématiques de cette forme littéraire. Il fallait que ça termine le recueil : je voulais pas prédéterminer les textes, écraser leur sens avec une préface qui dirait d’emblée comment les lire.

**Tu peux nous parler de la façon dont la société appréhende la question du suicide à travers l’histoire ?

**Jusqu’à la fin du 18e siècle, le suicide est considéré comme un crime. Crime contre Dieu, crime de lèse-majesté. La justice n’est pas tendre avec ceux qui commettent un « homicide de soi » : quand un cadavre est suspecté, on le garde au frais, on lui fait un procès et on supplicie le macchabée. « Les lois sont furieuses en Europe contre ceux qui se tuent eux-mêmes », note Montesquieu. Le seul avantage, c’est que les lettres sont parfois conservées dans les pièces du procès, vu qu’elles sont des preuves à charge.

Au cours du 18e siècle, la perception du suicide change. Les morts sont plus à plaindre qu’à condamner. En 1791, le suicide est décriminalisé. Les enquêtes de police conservent les lettres mais cette fois parce qu’elles sont des preuves à décharge pour les proches. Les suicidé·es écrivent désormais « N’accusez personne de ma mort », justement parce ce n’est plus un crime de se tuer. Ça peut être vu comme un acte de résistance politique – y’en un paquet durant la Révolution – mais aussi des symptômes d’une maladie mentale, ou l’acte d’une âme trop sensible, celle d’un artiste maudit.

**C’est quoi les motifs récurrents qui poussent les gens à « mettre le point final » ?

**Ça, c’est très variable et assez boiteux. Y’a des motifs comme la misère, la souffrance physique, le chagrin amoureux, le sentiment de déclassement. Mais, d’une part, les mêmes mots désignent des objets différents : la « perte de l’honneur », par exemple, n’est pas la même pour un homme ou une femme. D’autre part, ce sont des motifs allégués. L’enquête de police peut démentir ces déclarations. Les suicidé·es mentent très souvent dans leurs lettres. Certain·es se donnent comme des victimes de leur trop grande générosité alors qu’ils étaient des escrocs. D’autres écrivent qu’ils vont se tuer, alors qu’ils cherchent seulement à berner la police qui les poursuit.

Dans l’ensemble, il faut se méfier de la prétendue intention de l’auteur·ice. On s’en fout un peu. Le plus intéressant est de voir comment fonctionne le texte, les effets qu’il produit.

**Toujours à propos de point, tu m’as dit qu’il y avait eu débat avec tes éditeurs pour mettre des points médians dans l’édition et que t’avais refusé l’écriture inclusive. Avec ça, t’as pas l’impression d’éclipser celles qui se sont tuées ?

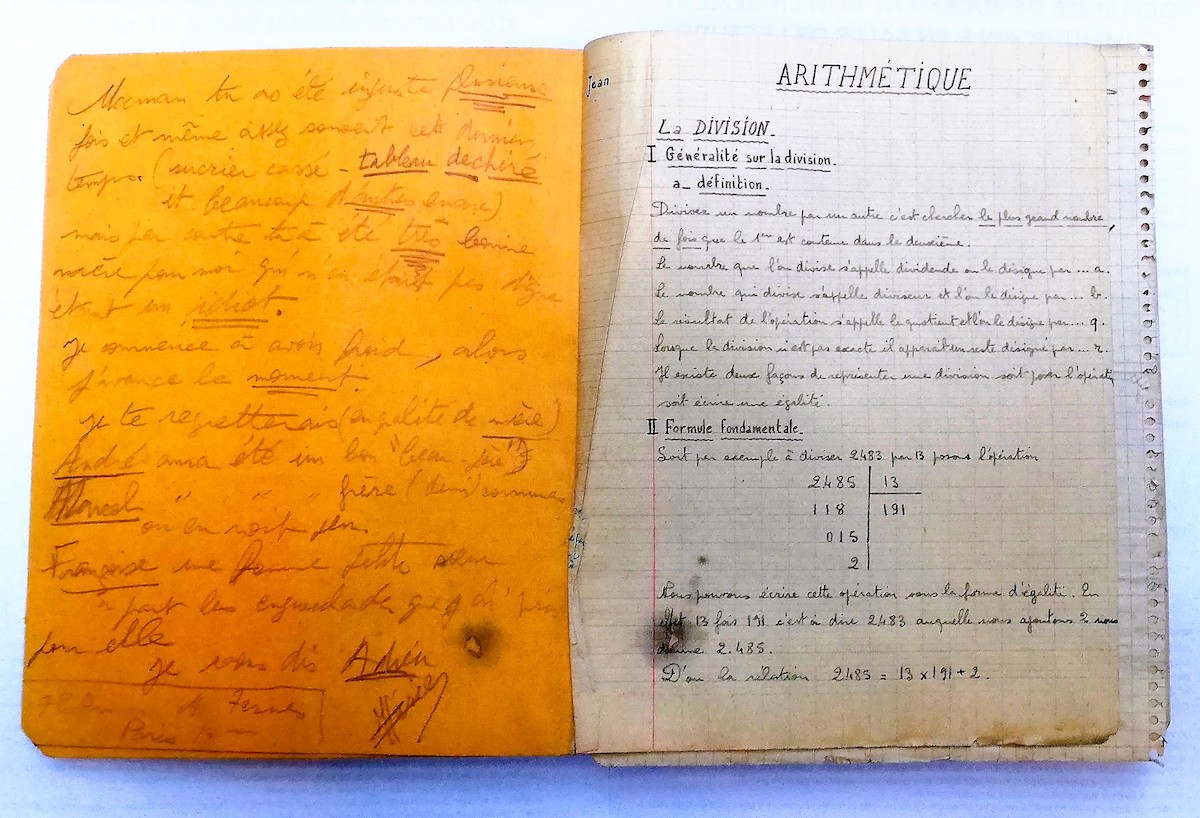

**Tout doux bijou. C’est un mauvais procès d’intention. Mais ta question permet d’aborder des aspects importants. Les éditeurs avaient proposé d’intituler le recueil « Lettres de suicidé·e·s » et de tout accorder à l’avenant. Ça marchait pas. D’une part, ça aurait mis l’accent sur la personne des scripteurs et scriptrices, pas sur les textes. On a préféré « Lettres de suicides » car, au 19e siècle, le mot désignait aussi bien l’acte que le mort qui en résulte. C’est ce qui m’intéressait : comment on se fait à travers le suicide. D’autre part, je voulais conserver un français standard pour faire contraste avec les lettres qui, elles, sont reproduites dans leur graphie d’origine, parfois écrites en phonétique. Ça permet de faire sentir les jeux de mots possibles, les ambiguïtés d’une « faute » d’orthographe, mais aussi de laisser résonner des accents populaires oubliés. Avant de se tuer dans une rue de Paris, une femme écrit à son amant à la fin du 18e siècle : « Set engale je fine ma vie a te piere je te pardon de tou le peine te tue ma couse tue a fait mon maleure tache de feire le bonneure de notre que tu aime meu que moy. »

Pour l’invisibilisation, on repassera : toute la démarche est de rendre audibles ces voix fantômes. La part de lettres écrites par les hommes est beaucoup plus importante parce que statistiquement les hommes se tuent plus. J’allais pas inventer des lettres de femmes. En revanche, elles ont été parfois éclipsées par les rapports de police, les journaux, voire par leur « amant » lors des suicides en couple. J’ai donc utilisé l’écriture inclusive à deux endroits stratégiques dans le bouquin. Relis bien. Ça donne à imaginer, en creux, toutes les suicidées passées sous silence.

**T’as fait le choix de compiler des lettres d’hommes et de femmes lambdas plutôt que de grands noms de l’histoire. Pourquoi ?

**Tout d’abord pour ne pas éclipser les textes par l’aura de l’écrivain. Si j’avais pris les lettres d’écrivain·es célèbres comme Montherlant, Gary et consorts, on aurait les aurait lues à l’aune de leur œuvre – déjà qu’on lit leur œuvre avec leur suicide en ligne de mire. En fait, on aurait accordé de l’intérêt à ces lettres pour des raisons biographiques et non pas esthétiques. Ma démarche est inverse. Il s’agit de montrer la puissance de ces papiers raturés, mal écrits. Ce sont pas des « belles lettres », c’est de la littérature. Des hommes et des femmes obscur·es, qui se sont fait piétiner par l’existence et qui n’avaient pas vocation à être écrivain·es, ont quand même pris la plume au dernier moment pour se dire eux-mêmes. Ça se fait au détour d’une phrase, tantôt brillante, tantôt affligeante : « Je n’ai de ressource que dans mon désespoir », écrit un percepteur d’impôts en 1819 avant de se tirer une balle.

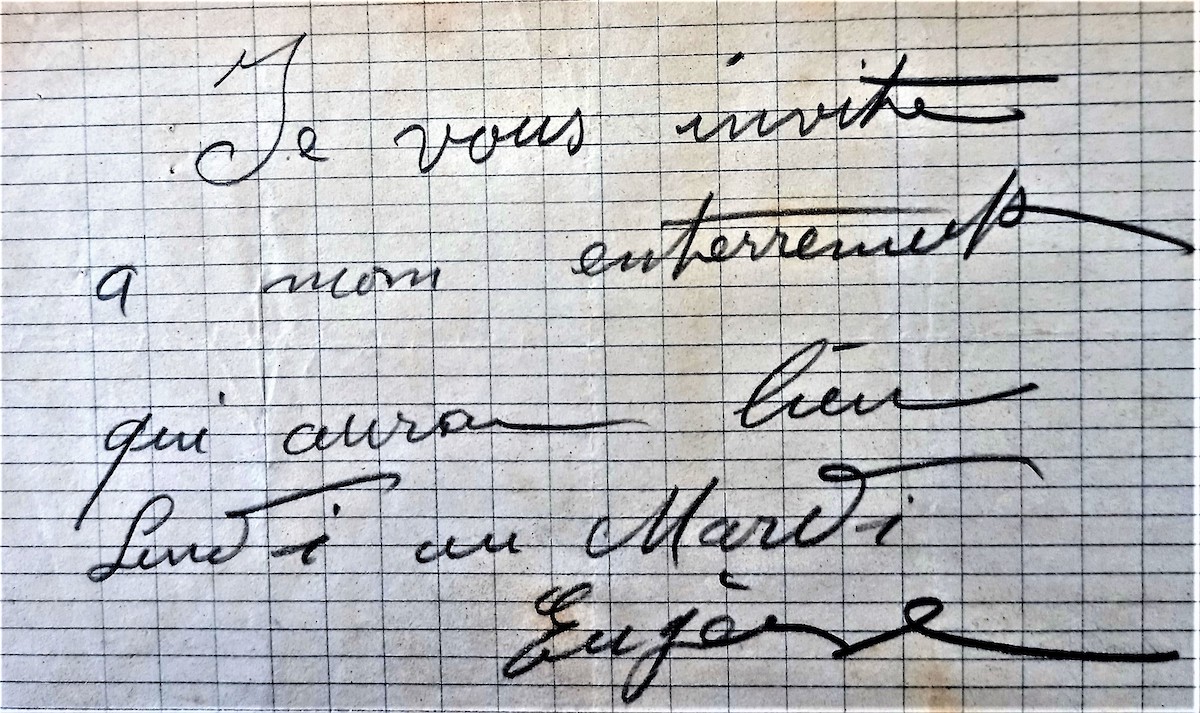

Les suicidé·es savent que leurs mots, justement parce qu’ils sont dans une situation d’écriture particulière, sont chargés d’une puissance exceptionnelle. Toutes les formules banales des lettres prennent un nouveau sens : les politesses, les salutations ou le simple fait de signer son message d’adieu. « Je finis en disant mon nom », écrit une modeste cuisinière en 1790. Ces gens lambdas, comme tu dis, n’attendent pas qu’on leur donne la parole, ils la prennent, ils se font un nom.

**Tu parles aussi de la lettre de suicide comme d’une œuvre de soi.

**C’est le nœud de mon travail. Pour la faire courte : je considère que le suicide permet parfois de se changer soi-même, de se faire sujet de sa propre existence, de balancer en l’air les relations de pouvoir qui nous déterminent et de se façonner un rapport de soi à soi. C’est en gros ce que Foucault appelle une subjectivation. On prépare sa fin plus ou moins longuement, parfois avec soin, parfois brutalement, parfois avec cérémonie, avec des outils. La lettre en fait partie. Elle participe à la mise en scène que le sujet se choisit. Ça peut donner lieu à des tableaux frappants : en 1816 à Avignon, un rempailleur de chaises se déguise en Christ et se tue après s’être installé sur une croix. Sa lettre s’adresse à Dieu mais à qui destine-t-il ce spectacle si ce n’est aux hommes qui le trouveront ? Un autre, en 1871, pend un chien, une poule et se pend lui-même à côté, avec ce simple mot : « Je veux qu’on me goudronne. » Bref, le suicidé se confectionne une image posthume, il se sculpte lui-même en s’écrivant selon des formules choisies, en se couchant sur un papier particulier – des grandes pages, des billets minuscules, des supports plus inattendus –, en décorant encore sa lettre qui apparaît comme un masque mortuaire. Il confère une esthétique à ses derniers instants. C’est pas de la théorie fumeuse, c’est très concret.

Je tenais à rendre la matérialité des textes par des indications précises, trois différentes typographies et une soixantaine de photographies. Tu te rends compte que des personnes sachant à peine écrire se donnent la peine de tracer quelques mots : « C’est pour moi une grande consolation de pouvoir me rendre ce témoignage au moment suprême », résume en 1860 une femme inconnue dont on n’a jamais retrouvé le corps. Les lettres permettent de reprendre sa mort en main, parfois de se réinventer. C’est ce que j’appelle un optimisme de l’écriture.

**Certaines lettres de suicide sont cocasses, d’autres presque humoristiques…

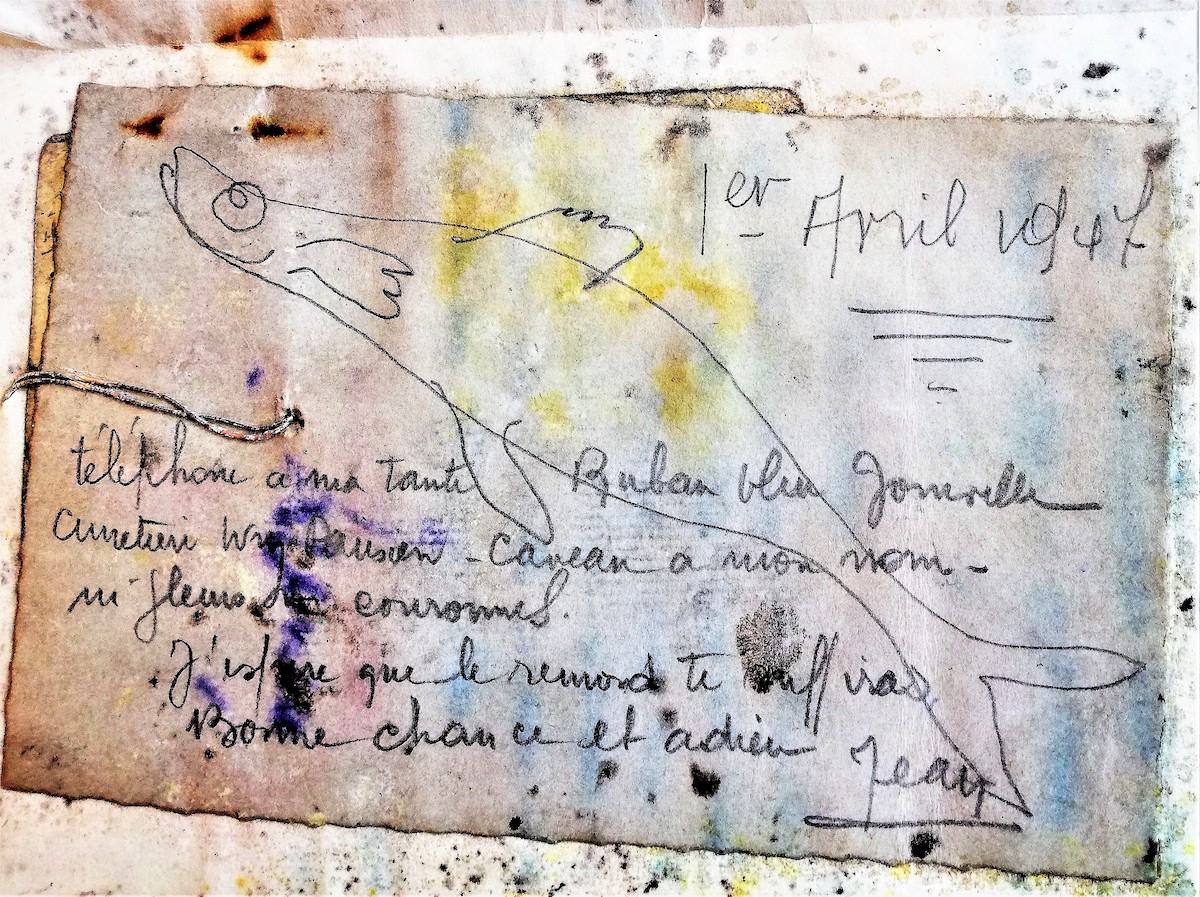

**Oui, y’en a pas mal. Composer ce recueil n’a pas été déprimant. Certaines personnes veulent laisser une image joyeuse ou narquoise. D’autres sont comiques parce que leurs derniers mots contrastent avec la solennité attendue d’un tel moment. Plus largement, les lettres ne sont pas monocordes, elles peuvent être drôles et violentes, à crever de rire. J’ai reproduit un exemple frappant. Sur une lettre du 1er avril 1947, le suicidé dessine un poisson d’avril souriant et note en dessous : « J’espère que le remords te suffira. »

**T’as remarqué une évolution ou des constances dans les méthodes utilisées pour abréger son existence ?

**Ça, c’est plutôt du ressort de l’histoire ou de l’anthropologie. Je m’y suis intéressé quand ça influençait la mise en scène du suicide ou l’écriture de la lettre. Se pendre, par exemple, permet une certaine disposition de la pièce – mais c’est une méthode connotée négativement puisque Judas s’est tué comme ça. Les armes blanches ou à feu sont privilégiées par les soldats ou les policiers, qui aiment se tuer en uniforme. On en trouve des traces sur le papier, quand celui-ci est taché de sang. Un autre mode qui revient de plus en plus est l’intoxication, que ce soit par ingestion d’un poison ou par asphyxie au charbon, et plus tard au gaz : certains en profitent pour noter leur agonie minute par minute en des lettres que l’on peut qualifier de cardiogrammes. Enfin, y’a la noyade. La lettre est posée là où on a sauté le pas. C’est pas elle qui est envoyée par la poste, c’est le corps qui continue de voyager.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.