Sommaire

Qu’est-ce qu’un chantier de fouilles ?

L’archéologie française se divise en deux branches principales : l’archéologie préventive, qui intervient lors de projets de construction, et l’archéologie programmée, menée sur des sites choisis pour répondre à des problématiques de recherche. Supervisées par les Services Régionaux de l’Archéologie du Ministère de la Culture, ces activités sont réalisées par différents organismes : opérateurs publics et privés pour l’archéologie préventive, et associations, CNRS ou universitaires pour l’archéologie programmée. Cette dernière mobilise souvent des bénévoles, notamment des étudiants, leur offrant une formation pratique complémentaire.

Pour l’archéologue, la fouille est un outil, et non un but en soi. Ce que l’archéologue cherche, c’est de l’information. En substance, il s’agit de comprendre l’histoire d’un site, son évolution, ses habitants à travers les éléments qu’ils ont laissés derrière eux, que ce soit les ruines de leurs habitats, de leurs activités artisanales ou leurs sépultures. Ceci est d’autant plus important que la fouille est un acte destructeur, puisque l’archéologue démantèle son sujet d’étude au fur et à mesure de la fouille.

Pour être exploitée, l’information archéologique doit être organisée selon des principes bien établis. Le premier concept clé est la couche sédimentaire (Unité Stratigraphique - US), qui témoigne d’une action humaine ou d’un phénomène naturel. L’étude de l’agencement de ces couches révèle la chronologie du site, la succession des évènements qui s’y sont déroulés. Ces couches peuvent être regroupées en faits archéologiques : fossés, caves, sépultures, sont en effet des regroupements de couches qui définissent un élément spécifique. Enfin, les objets trouvés dans ces couches, ou mobiliers, sont catalogués et identifiés par leur couche d’origine, fournissant des indications chronologiques et culturelles cruciales.

Le chantier de fouilles de la Nécropole des Mastraits, à Noisy-le-Grand (93).

Les actions menées par l’archéologue tout au long du chantier sont également enregistrées. En effet, l’archéologue procède à des sondages, réalise des tranchées, mais fait aussi de nombreuses photos, ou des dessins de tout ce qu’il découvre au fur et à mesure de l’avancement du chantier. La documentation produite peut être pléthorique, et un catalogage indispensable.

Cette information descriptive est complétée par une information spatiale, le plan des vestiges mis au jour étant essentiel pour l’analyse et la présentation des résultats. L’étude de ce plan, associée aux informations descriptives et chronologiques, met en évidence les grandes évolutions du site ou des détails spécifiques. Sa réalisation est généralement confiée à un topographe en collaboration avec les archéologues.

À l’issue de la phase de terrain, une phase d’analyse des données collectées est réalisée. Cette phase dite de post-fouille permet de traiter l’ensemble des informations recueillies, d’en réaliser la description complète, d’effectuer les études nécessaires à la compréhension du site en faisant appel à de nombreux spécialistes : céramologues, anthropologues, archéozoologues, lithiciens, carpologues, anthracologues, spécialistes de la paléométallurgie, etc.

Cette phase de post-fouille aboutit dans un premier temps à la réalisation d’un rapport d’opération, compte rendu le plus exhaustif possible du site et de son évolution. Ces rapports sont remis au ministère de la Culture qui en juge la qualité. Ils ne sont pas destinés à être largement diffusés, mais sont normalement accessibles à toute personne qui en fait la demande auprès de l’administration concernée. Ils sont une base de travail importante pour l’ensemble de la communauté scientifique.

Sur la base de ce rapport, la publication d’articles dans des revues spécialisées permet de présenter les résultats de l’opération plus largement, parfois en fonction de certaines thématiques ou problématiques spécifiques.

Pratique de l’archéologie : exemple dans le préventif

L’utilisation de très nombreux listings papier est une constante. Ces listings permettent de tenir à jour l’enregistrement de la donnée sous forme de tableaux d’inventaire des couches, des faits, des sondages, des photos, etc. Des fiches d’enregistrement spécifiques sont également utilisées dans de nombreuses spécialités de l’archéologie, telle que l’anthropologie funéraire.

Sur le terrain, les éléments mis au jour sont encore pour une très grande majorité dessinés à la main, sur papier calque ou millimétré, qu’il s’agisse d’un plan de vestiges ou des nombreux relevés de coupe stratigraphique. Ceci demande bien entendu un temps important, en particulier en cas de vestiges complexes.

L’utilisation de tachéomètres électroniques, puis du GPS différentiel a permis de se passer des décamètres, ou des systèmes de carroyage, lors de la fouille des sites. Des topographes, spécifiquement formés, ont alors commencé à intervenir sur site pour la réalisation des plans généraux.

La collection documentaire obtenue à l’issue d’un chantier de fouille est particulièrement précieuse. Il s’agit là des seuls éléments qui permettront de restituer l’histoire du site, en croisant ces données avec le résultat des études réalisées. La crainte de la disparition de ces données, ou de leur utilisation par autrui du fait d’une découverte remarquable, est un sentiment souvent partagé au sein de la communauté archéologique. L’archéologue peut se sentir dépositaire de cette information, voire exprimer un sentiment de possession qui va tout à fait à l’encontre de l’idée de science partagée et ouverte. L’idée que l’ouverture de la donnée est le meilleur moyen de la protéger est loin d’être une évidence.

Fiche de conservation, illustrant le coloriage manuel des parties de squelette retrouvées

Exemple, parmi tant d’autres, de fiche descriptive vierge d’une couche archéologique

Le début de la numérisation

C’est essentiellement après la phase terrain que les outils numériques ont été apprivoisés par les archéologues.

En post-fouille, la documentation papier est encore souvent une base documentaire fondamentale pour l’analyse du site. L’irruption de l’informatique au milieu des années 80 a conduit les archéologues à transcrire cette donnée sous forme numérique, afin de faciliter son analyse et sa présentation. Bien que les logiciels aient évolué, le processus est pratiquement le même aujourd’hui, avec une numérisation de la documentation sous de nombreux formats.

Les listings peuvent être intégrés à des bases de données (le plus souvent propriétaires tel MS Access, FileMaker ou 4D) ou des tableurs. De nombreuses bases ont été développées en interne, localement, par les archéologues eux-mêmes. Uniquement attributaires, elles se sont progressivement mises en réseau et adaptées au support, permettant d’envisager un usage sur le terrain, sans que ceci ne soit largement déployé.

Exemple d’une base de données au tournant des années 2000

Toute la documentation dessinée sur le terrain est amenée à être redessinée au propre sur support numérique, dans des logiciels de dessin vectoriel, très souvent Adobe Illustrator, parfois Inkscape.

Les données en plan, levées par le topographe, sont réalisées sous Autocad et étaient exportés en .dxf ou .dwg avant d’être remis au propre sous Adobe illustrator, ce qui est le cas également des dessins réalisés sur le terrain.

Le mobilier est confié à des spécialistes qui le décrivent, le dessinent, en dressent l’inventaire, le plus souvent dans des tableurs. Leurs dessins sont là encore scannés et remis au propre numériquement.

Avec le recul, nous constatons que les outils numériques sont majoritairement utilisés comme des outils de mise au propre de l’information collectée sur le terrain. Bien des tableurs ne sont ainsi que la stricte transcription des tableaux papier utilisés par les archéologues, auquel on ajoutera quelques totaux, moyennes ou médianes. Les dessins réalisés sur papier, sont décalqués dans des logiciels de vectorisation pour plus de lisibilité et les plus-values scientifique sont finalement assez limitées.

Il en résulte une documentation numérique relativement disparate, avec l’usage de nombreux outils propriétaires, des formats fermés, et une séparation très forte entre l’information spatiale et l’information descriptive (ou attributaire).

L’usage progressif des bases de données a cependant permis d’agglomérer certaines données et de rassembler et mettre en relation l’information. Des travaux universitaires ont également permis d’alimenter la réflexion sur la structuration des données archéologiques et de former de nombreux archéologues, permettant d’adopter des pratiques plus vertueuses.

Le mouvement tout numérique

Jusqu’à présent, passer au tout numérique dans le cadre archéologique semblait relativement utopique. Il a fallu que de nouvelles technologies apparaissent, que des supports portables et simples d’usage se mettent en place, que les réseaux se développent, et que les archéologues s’emparent de ces nouveaux outils.

Le collectif Ramen (Recherches Archéologiques en Modélisation de l’Enregistrement Numérique) est né des échanges et des expériences de divers archéologues de l’Institut National De Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) qui se sont regroupés autour de la réalisation de la fouille programmée de la nécropole médiévale de Noisy-Le-Grand, fouille gérée par l’association Archéologie des Nécropoles et confiée à la direction scientifique de Cyrille Le Forestier (Inrap). Cette fouille programmée a permis de lancer une expérimentation sur la complète dématérialisation de la donnée archéologique en se basant sur la photogrammétrie, le SIG, et une base de données spatiale.

Principe général

Si le topographe intervient bien toujours pour la prise de points de référence, le relevé détaillé des vestiges est assuré, pour cette expérimentation, par la mise en œuvre de la photogrammétrie de manière systématique. Cette méthode permet, par la réalisation de multiples photos d’un objet ou d’une scène, de réaliser un modèle 3D précis, et donc exploitable à postériori par l’archéologue en post fouille. La photogrammétrie constitue à Noisy l’unique outil de relevé, remplaçant purement et simplement le dessin sur papier. En effet, à partir de ce nuage de points 3D, il est possible d’extraire de multiples supports en 2D et d’ajouter la géométrie ou des informations supplémentaires dans la base de données: contours de la sépulture, représentation du squelette in situ, profils, mesures, altitudes, etc.

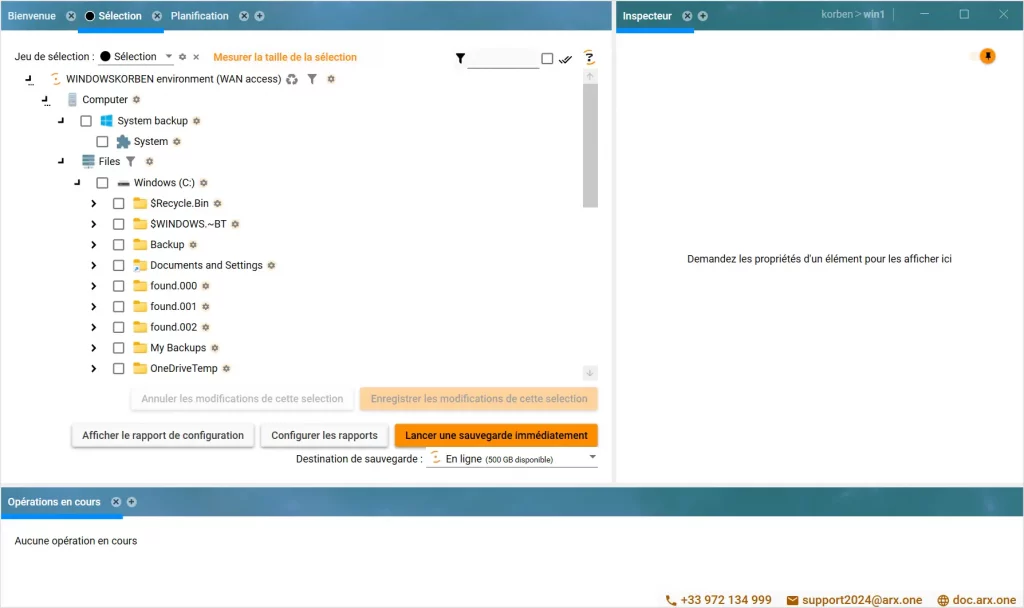

Relevé photogrammétrique d’une sépulture

L’enregistrement des données est assuré par l’utilisation d’une base de données relationnelles et spatiales dont l’interface est accessible dans QGIS, mais également via une interface web directement sur le terrain, sans passer par des inventaires ou listing papier. L’interface web a été réalisée grâce à SQLPage, serveur web qui utilise un langage à base de SQL pour la réalisation de l’interface graphique, sans avoir à passer par les langages de programmation plus complexes classiquement utilisés pour la création d’applications web, tel PHP.

Bien entendu, cette démarche se poursuit également en laboratoire lors de l’étape d’analyse du site.

Logiciels et formats libres

Mais l’abandon du support papier nécessite de nous poser la question de la pérennité des fichiers et des données qu’ils contiennent.

En effet, dans un processus de dématérialisation complet, la mémoire du site n’est plus contenue sur des centaines de fiches manuscrites, mais dans des fichiers numériques dont nous ignorons à priori si nous pourrons les conserver sur le long terme. L’impossibilité d’accéder à cette donnée avec d’autres logiciels que ceux originellement utilisés lors de leur création équivaut à leur destruction. Seuls les formats standards peuvent répondre à cette problématique, et ils sont particulièrement utilisés par les logiciels libres. Pour la photogrammétrie, les formats .ply et .obj, qui sont implémentés dans de nombreux logiciels, libres et propriétaires, ont été choisis. Pour la donnée attributaire et spatiale, elle est enregistrée dans des bases de données relationnelles libres (Spatialite et Postgis), et facilement exportable en .sql, qui est un format standardisé et reconnu par de très nombreuses bases de données.

Malheureusement, le logiciel libre reste peu utilisé dans notre quotidien archéologique, et les logiciels propriétaires sont souvent très bien implantés. Le libre souffre encore aujourd’hui d’a priori et d’une mauvaise image au sein de la communauté archéologique, qui le trouve plus compliqué, moins joli, moins efficace, etc.

Le libre a cependant fait une incursion majeure avec l’arrivée du Système d’Information Géographique (SIG) libre QGIS, qui a permis d’installer un SIG sur tous les postes des agents de l’institut et de l’envisager comme un outil d’analyse à l’échelle d’un site archéologique. Par un accompagnement et la mise en place d’un plan de formation adéquat, de nombreux archéologues ont été formés à l’usage du logiciel au sein de l’Institut.

QGIS a véritablement révolutionné nos pratiques en permettant l’interrogation immédiate de la donnée attributaire par la donnée spatiale (quel est ce vestige que je vois sur le plan ?) ou, à l’inverse, de localiser un vestige par sa donnée attributaire (où se trouve la sépulture 525 ?). Il est cependant très fréquent d’avoir encore d’un côté la donnée attributaire dans des tableurs ou des bases de données propriétaires, et la donnée spatiale dans QGIS, l’interrogation des deux reposant sur des jointures.

Bien entendu, QGIS permet aussi l’analyse des données, la création de plans thématiques ou chronologiques, indispensables supports à nos réflexions. Nous pouvons, à partir de ces éléments, réaliser les très nombreuses figures du rapport d’opération, sans passer par un logiciel de dessin vectoriel, en plan comme en coupe (représentation verticale de la stratigraphie). Il permet de normaliser les figures par l’emploi des styles, et, par l’usage de l’outil Atlas, de réaliser des catalogues complets, pour peu que la donnée soit rigoureusement structurée.

Exemple d’analyse dans Qgis de répartition des rejets de céramique sur un site gaulois

Dans le cadre de l’expérimentation sur la nécropole des Mastraits, Si Qgis est bien un des piliers du système, quelques logiciels propriétaires sont encore employés.

Le logiciel de traitement utilisé pour la photogrammétrie est propriétaire. L’objectif à terme est de pouvoir utiliser un logiciel libre, MicMac, développé par l’IGN, étant un possible candidat. Il manque cependant encore d’une interface pleinement intuitive pour que les archéologues puissent s’approprier l’outil de manière autonome.

De même, les enthousiasmantes dernières évolutions du projet Inkscape devraient nous inciter à nous tourner davantage vers ce logiciel et à utiliser de manière systématique le .svg. L’usage de Scribus pour la PAO devrait également être sérieusement envisagée.

Le logiciel libre et ses indéniables avantages prend ainsi doucement place, essentiellement via QGIS, dans la chaîne de production de nos données archéologiques. Nous ne pouvons qu’espérer que cette place grandira. Le chemin paraît encore long, mais la voie libre…

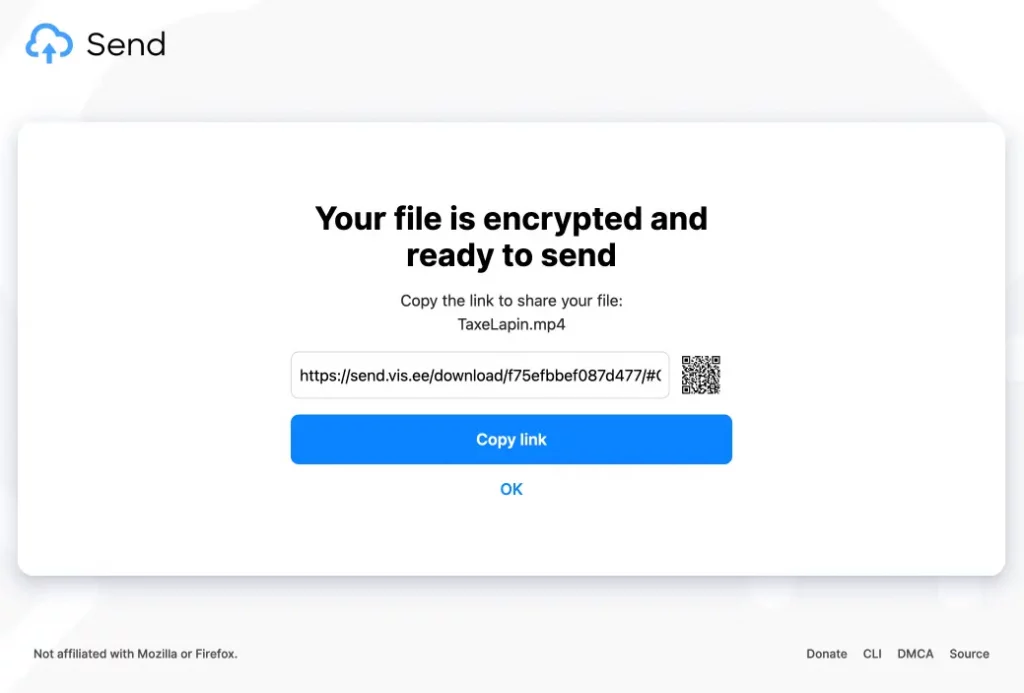

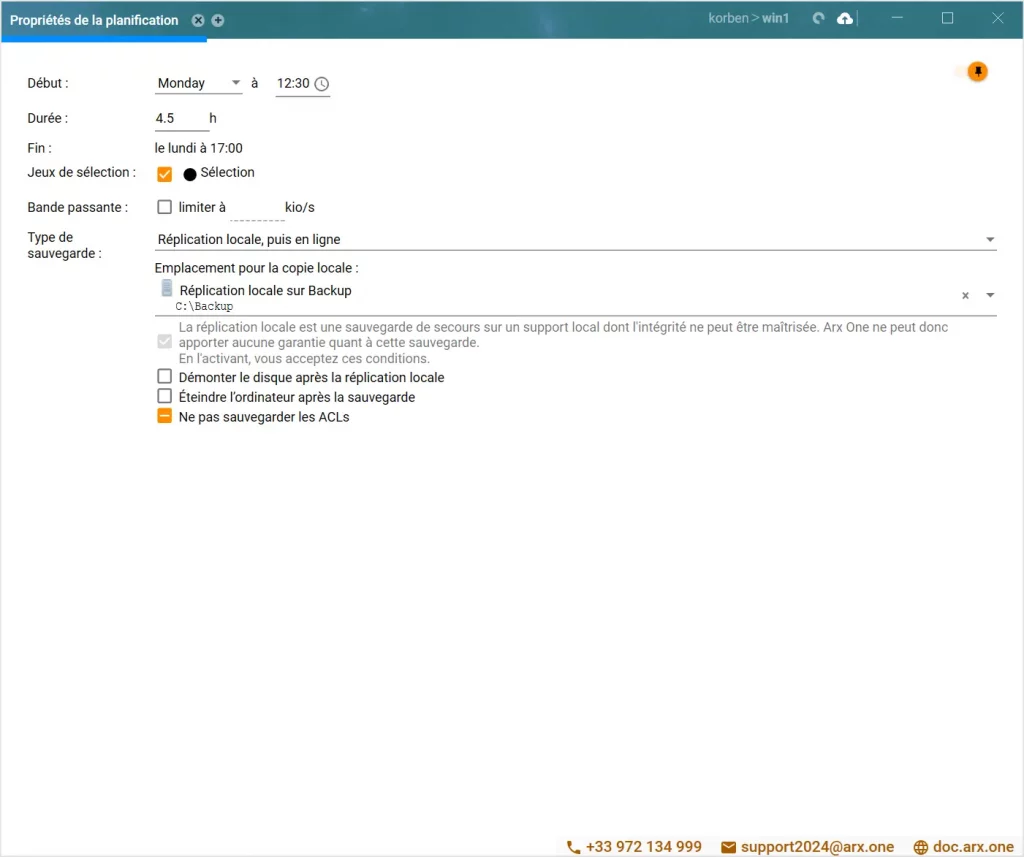

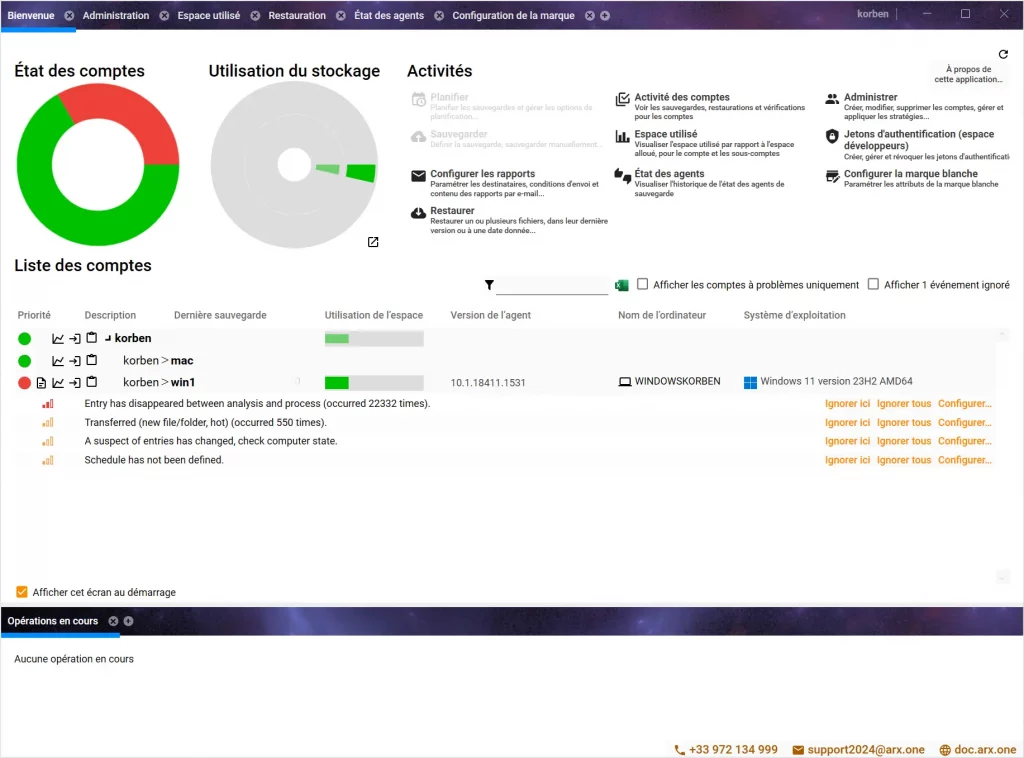

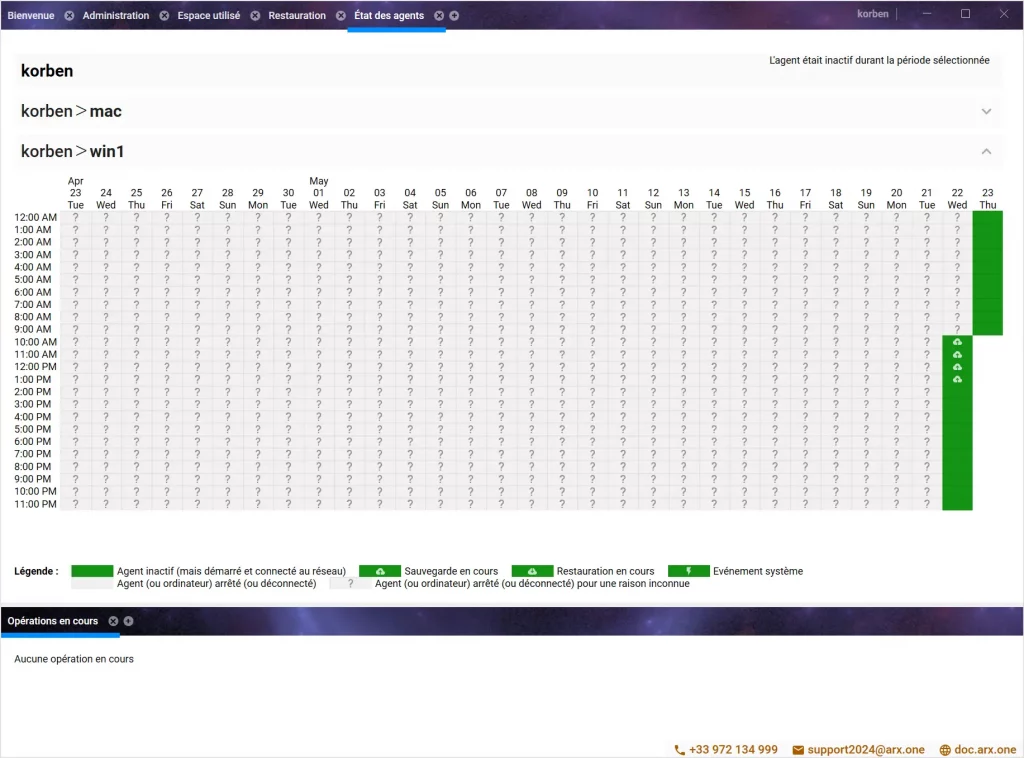

Badass, spatial et attributaire réunis

Le développement de la Base Archéologique de Données Attributaires et SpatialeS a eu comme objectif d’intégrer, au sein d’une seule et même base de données, les informations attributaires renseignées par les archéologues et les informations spatiales recueillies par le topographe. Il s’agit même de rassembler, au sein des tables dédiées, les informations attributaires et spatiales, garantissant ainsi l’intégrité de la donnée.

Son principe s’appuie sur le fonctionnement de la chaine opératoire en archéologie, à savoir l’identification et l’enregistrement par l’archéologue des vestiges mis au jour, auquel succède le relevé tridimentionnel réalisé par le topographe. Ce dernier dispose, dans la base de données, de tables spécifiques dans laquelle il peut verser la géométrie et des données attributaires minimales (numéro, type). Des triggers vont ensuite alimenter les tables renseignées par les archéologues avec la géométrie, selon leur identifiant et leur type.

La base est ainsi l’unique dépositaire de l’information attributaire et spatiale tout au long de l’opération, du terrain à la post fouille.

Le format de la base de données est à l’origine SpatiaLite. Mais la masse documentaire produite par la nécropole des Mastraits nous a conduit à la porter sous PostGIS. Nombre d’opérations archéologiques ne nécessitent cependant qu’une petite base SpatiaLite, qui permet en outre à l’archéologue d’avoir la main sur son fichier de données. Seuls quelques gros chantiers peuvent avoir besoin d’une solution PostgreSQL, par ailleurs utilisée pour le CAtalogue de VIsualisation ARchéologique (Caviar) qui a vocation à accueillir les données spatiales et attributaires produites à l’institut.

Naturellement, Badass a été couplée à un projet QGIS proposant déjà des styles par défaut, mais aussi quelques requêtes ou vues communément utilisées lors d’une étude archéologique. Une extension QGIS a été développée par plusieurs étudiants afin de permettre la génération automatique du projet et de la base de données.

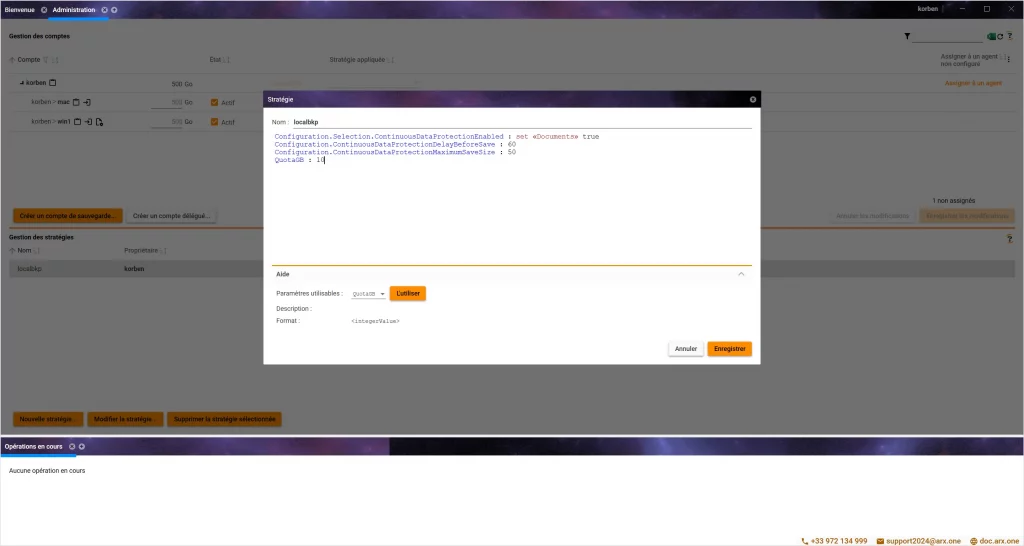

Pour entrer dans Badass : la Bad’Mobil

Il restait la question de la portabilité de ce système. QGIS est un logiciel demandant beaucoup de ressource et dont l’interface est inadaptée aux petits écrans, appréciés pour leur portabilité sur le terrain (téléphones et tablettes).

Choisir d’utiliser une base SpatiaLite ou PostGIS permettait d’envisager dès le départ une interface web, qui pourrait alors être utilisée sur n’importe quel terminal. Il avait d’abord été envisagé de lancer un développement en PHP/HTML/CSS avec un serveur web Apache. Mais ceci nécessitait de disposer d’un serveur web, et de programmer toute une interface. Il restait aussi à répondre à quelques questions d’infrastructure : où l’héberger, quels financements pour cela, et qui pour administrer l’ensemble ?

C’est ici même, sur LinuxFR, que l’un des membres du collectif a découvert SQLPage. Ce logiciel libre, développée par lovasoa, permet de disposer d’un serveur web très simple, et la réalisation d’une application de type CRUD avec une interface dont le développement ne repose que sur du SQL.

SQLPage repose sur un fichier exécutable, qui, lancé sur un poste informatique, transforme celui-ci en serveur web. Un fichier de configuration permet de définir notamment l’emplacement de la base de données qui sera interrogée. Pour chaque page web de l’interface, on écrit un fichier .sql pour définir les données à aller chercher ou modifier dans la base, et les composants d’interface qui permettront de l’afficher (tableaux, formulaires, graphiques…). L’accès à cette interface se fait dans un navigateur web. Si le poste est en réseau, l’adresse IP du poste permet d’y accéder à distance, avec une adresse comme http://192.168.1.5:8080 par exemple. L’utilisation d’un VPN nous permet d’utiliser le réseau de téléphonie mobile, ce qui nous dispense de toute mise en place d’un réseau local avec routeur, antennes, etc.

Principe de fonctionnement général

Ainsi, l’installation de l’ensemble est très simple et ne repose que sur une arborescence de fichiers à déployer sur le poste serveur : la base de donnée, et un répertoire contenant le binaire SQLPage et les fichiers constituant les pages web.

En nous appuyant sur la documentation (et en posant parfois des questions à l’auteur du logiciel), nous avons pu développer seuls une interface très complète répondant bien à nos besoins sur le terrain. Nommée Bad’Mobil, l’interface web permet d’accéder à l’ensemble des données attributaires renseignées par les archéologues et permet désormais, grâce aux évolutions constantes de développement de SQLPage, de visualiser la donnée spatiale. La documentation produite au cours du chantier peut également être consultée si les fichiers (photos, dessins scannés, etc.) sont placés au bon endroit dans l’arborescence. Les pages se composent principalement de formulaires de création ou de modification, ainsi que de tableaux listant les éléments déjà enregistrés. La visualisation de la géométrie permet de se repérer spatialement sur le terrain, en particulier en cas de chantier complexe, et d’interagir avec la donnée attributaire.

L’interface de BadMobil, avec SQLPage

Cas d’utilisation et bénéfices concrets

Première expérience aux Mastraits

Le chantier de fouille de la Nécropole des Mastraits a été le chantier test de ces développements. L’importante quantité de données récoltées, mais également son statut de fouille programmée permet de mettre en place ce genre d’expérimentation avec un impact bien moindre que dans une fouille préventive où les délais sont particulièrement contraints.

La mise en place de l’interface SQLPage a permis la dématérialisation complète de l’enregistrement attributaire, et se révèle très performante. Il s’agit d’un changement majeur de nos pratiques et va nous permettre gagner un temps extrêmement important lors du traitement des données.

Ceci permet également de centraliser l’information, de travailler à plusieurs personnes en même temps sans attendre la disponibilité des classeurs d’enregistrement traditionnellement utilisés, et de guider les archéologues au cours du processus d’enregistrement, évitant les oublis et les erreurs. Grâce à une interface simplifiée, la saisie peut se faire de manière très intuitive sans réelle nécessité de formation approfondie.

L’homogénéité de la donnée saisie est ainsi meilleure, et les possibilités d’interrogation bien plus importantes.

Perspectives d’avenir

À l’issue du développement de Badass et Bad’mobil sur la nécropole des Mastraits, il nous a paru possible d’envisager son déploiement dans le cadre de l’archéologie préventive. Si la question de l’infrastructure réseau nécessaire au fonctionnement de cette solution peut se poser (nécessité de disposer d’une alimentation électrique stable sur des chantiers perdus en pleine campagne, disponibilité des tablettes, couverture réseau…), les bénéfices en termes d’homogénéité des données et de facilité de saisie sont très importants. Quelques chantiers d’archéologie préventive ont ainsi pu tester le système, la plupart du temps sur des sites de petite ampleur, en bénéficiant de l’accompagnement des membres du collectif.

Les développements futurs s’orienteront sans doute vers l’intégration de nouveaux formulaires, ou de nouveaux outils de suivi. Actuellement, Badass permet de recueillir les observations communes à tous les sites archéologiques, ainsi que les observations anthropologiques du fait de son utilisation au sein de la nécropole des Mastraits.

Nous pourrions ainsi envisager d’intégrer les nombreuses spécialités de l’archéologie, mais il est probable que nous obtenions alors une énorme machine dont la maintenance pourrait s’avérer complexe. Nous restons donc prudents à ce sujet.

Conclusion

Petit à petit, l’emploi des outils numériques s’est généralisé dans les métiers de l’archéologie. Après les traitements de texte et tableurs des années 90 (souvent sous mac), les premiers dessins vectoriels numérisés sous Adobe Illustrator, et les bases de données sous Filemaker, Access ou 4D, les outils numériques sont aujourd’hui en mesure d’être utilisés au cours de toute la chaîne d’acquisition de la donnée.

L’apport des logiciels et des formats libres est majeur pour cette nouvelle étape.

QGIS a fondamentalement révolutionné la pratique archéologique en offrant au plus grand nombre l’accès au SIG, permettant de relier et de manipuler les données attributaires et spatiales. Il a ouvert la voie à de nouvelles évolutions, et à l’intégration de technologies jusque-là peu utilisées par l’archéologie (notamment l’utilisation de bases de données relationnelles et spatiales au format SQL).

SQLpage nous a permis d’offrir à l’archéologue une interface complète et simple afin d’accéder à une base de données en réseau. Si son développement nécessite une connaissance certaine du SQL et du fonctionnement d’un site web, son déploiement et sa maintenance sont tout à fait abordables.

SQLPage répond à un réel besoin sur le terrain. Pour les archéologues, il permet de simplifier leur pratique tout en répondant à la complexité grandissante face à la masse documentaire à traiter, et à l’accroissement de l’exigence qualitative des rendus.

L’association de QGIS, des bases de données spatiales et relationnelles et d’une interface web parfaitement adaptée au terrain comblent désormais le manque constaté d’un outil efficace et fiable d’enregistrement archéologique à l’échelle de l’opération. À ce titre, Badass associée à Bad‘Mobil comblent totalement les attentes des archéologues qui les ont expérimentés.

Si les logiciels libres ont, ces dernières années, entamé une timide percée chez de nombreux opérateurs d’archéologie (certains les ont pleinement adoptés), des réticences restent présentes, que ce soit des utilisateurs, mais aussi parfois des DSI des administrations publiques, qui peuvent préférer opter pour un service tout-en-un doté d’un support technique.

Mais la persistance des usages des logiciels propriétaires n’est pas sans poser de réels problèmes quant à la pérennité des données archéologiques et les archéologues commencent juste à découvrir le problème. Leur attachement à leurs données — si elle va parfois à l’encontre du principe de la science ouverte — devrait cependant les inciter à opter pour des formats dont la pérennité apparaît certaine, garantissant par là même l’accès à ces données dans le futur, quel que soit le logiciel ou le système d’exploitation utilisé, s’ils ne veulent pas que leur travail tombe dans l’oubli…